| 人形山〜三ヶ辻山 |

|---|

大牧温泉の渡し船(2006年9月30日撮影)

| 所在地 | 富山県南砺市、岐阜県白川村 | |

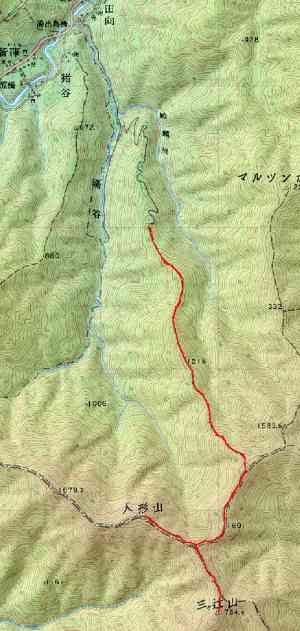

| 平村登山口 | アプローチ | 国道b156号線平村上梨から橋を渡った田向から |

| 登山口標高 | 825m | |

| 標 高 | 人形山1726m、三ヶ辻山1764m | |

| 標高差 | 単純939m 累積(+)1150m 累積(−)1150m | |

| 沿面距離 | 往復14Km | |

| 登山日 | 2006年9月30日 | |

| 天 候 | 晴れ後曇り | |

| 同行者 | 単独 | |

| 参考コースタイム 富山県の山(山と峡谷社) |

中根平登山口(2時間30分)宮屋敷跡(1時間)分岐(25分)人形山(15分)分岐(35分)三ヶ辻山(25分)分岐(50分)宮屋敷跡(1時間40分)登山口 合計7時間40分 | |

| コースタイム |

登山口(1時間30分)宮屋敷跡(35分)分岐(17分)人形山<休憩53分>(12分)分岐(28分)三ヶ辻山(19分)分岐(25分)宮屋敷跡(51分)登山口 合計5時間30分<休憩53分含む> | |

|

いつも通りのぐうたらな朝、前日の夜更かしと酒のせいで5時過ぎに目が覚めたのに起きあがる気がしない。 こんな時間からでは朝日岳は無理だ。東がだめなら西にしよう。(意味不明)で、ふと人形山が頭に浮かんだ。以前から気になっていた山だ。 国道神岡線(41号線)の山々からも特徴的に見分けられる三ヶ辻山も近くにあるはず。 |

田向集落の橋を渡らず左に入る |

この標識が目印 |

|

8時、カシミールで印刷した地図を持って家を出る。天気がよくても、初めての山は地図がないと不安だ。と言うか、地図を持っていないと危険。 上平村上梨の村上家の少し先で国道156号線を左折して橋を渡る。いったんは左(北)に曲がるが、すぐにヘアピンカーブで右に曲がる。 田向集落の出口の橋の手前で左折して湯谷川の右岸を行く。入口にあった工事中立ち入り禁止の看板は...とりあえず行けるだけ行ってみる事にする。 工事中の箇所は道をふさいでいた2台のバックホーを快くどけてくれて通してくれた。ありがとうございます。 |

2Km程で左に分岐する |

間違えようもないがこれが標識 |

|

1Km程で川を離れて左に曲がる。川沿いの道は続いているが標識もあり、間違えることはないだろう。 10回ほどユーターンを繰り返し、右カーブを曲がった目の前に立っていたのは廃墟となった建物だった。以前は宿泊も出来るリゾート施設だったようだ。 廻りを取り囲むススキが、往時の賑わいを忍ばせて郷愁を誘う。「国破れて山河あり、城春にして草木深し」という杜甫の句。「夏草や、兵どもが。夢の跡」という芭蕉の句。 ちょっと意味は違うと思うが、廃墟、廃村を見る度、同じような思いに駆られる。 |

途中にレストラン?温泉?の廃墟が |

登山口の広場(中根平登山口) |

|

標高825mあたり(中根平)に広場があり、そこが登山口になっていた。東屋もあり、登山者のための広場のように見えるのだが、工事業者が休憩所を建て、骨材を積み上げ、工事用車両を停めている。 登山者のためだけに使うはもったいないと言うことなのだろう。 |

広場の横にある登山口 |

最初の休憩場所にあった4等三角点 |

|

9時55分、登山口を出発する。県内ナンバーが2台と県外ナンバーが2台停めてあった。県外ナンバーの方は間違いなく登山者だろう。どこかで会えるかもしれない。1人登山の時はなんとなく人恋しくなる 登山口からしばらくはあまり使われていないようで草が生い茂っている。帰りに分かったのだが、左側に平行して走っている林道が登山道となっていた。 |

宮屋敷跡の鳥居 |

稜線の標識には頂上まで1.5Kmとある |

|

この登山道のスタートは急登もなくダラダラと続き、ウオーミングアップにはちょうどいい。 登山口から2Km、標高1218mが第一休憩所である。ここには四等三角点がある。新しい三角点は金属が埋め込んであり、かなりイメージが違う。 標高1380mの第二休憩所は刈り開けてあってベンチのような板が1枚置いてある。ここはそのまま通過する。 このコースでアップダウンを2回繰り返した。降っている最中にふと金剛堂山にいるような錯覚に襲われた。 |

稜線の左側に三ヶ辻山(みつがつじやま) |

稜線の右側に人形山(にんぎょうさん) |

|

樹林帯を抜けて視界が広がり、ほっとしたところが宮屋敷跡だった。麓の田向に移設された白山宮があったところだ。今は鳥居だけが残されていて不思議な風景となっている。 ここから左にたどればマルツンボリ山なのだが登山道はよく分からなかった。右側に人形山と三ヶ辻山が両翼を広げている。 この尾根からは知名度とは逆に、人形山より三ヶ辻山のほうが立派に見えた。 |

人形山と三ヶ辻山の分岐点 |

開いていない オヤマリンドウ |

開いている オヤマリンドウ |

|

小さなアップダウンを繰り返して、最後の急登を一気に上り詰めると、両山の分岐点である梯子坂乗越分岐に出る。 江戸時代に越中と飛騨を結ぶ間道のひとつがこの峠を通っていたと言う。(昔の人は皆、健脚だったようだ) 峠に立ってもそんな往時の面影は感じられない。 まずは右の人形山に向かう。小さなアップダウンを繰り返しながら徐々に高度を上げる。 |

人形山の頂上 |

もう一つあった人形山の頂上 |

|

12時17分、あっけなく人形山頂上に着いた。頂上には方位盤と標識と、よく分からない気象関係用の器具のようなものがあった。 真っ直ぐに登山道が続いていたがカラモン峰への登山道だろうか? 手前で左に分岐している道をたどると20mほど先にもう一つの頂上があった。 |

千葉の堀内さんと名古屋の岩月さん |

三ヶ辻山へは漆の藪漕ぎがまっていた |

|

ここには大きな標識があり、岩崎元郎の新日本百名山と書かれていた。よく解らん? 何故この山が? これくらいの山なら富山だけでも100座ぐらいありそうだ。まー、岩崎さんとは登山の歴史が違う。解らなくてあたりまえか。 (それでも半信半疑で、後日、本屋で調べたら本当に岩崎さんの本に載っていた) |

三ヶ辻山の頂上は刈り開けてあった |

頂上にあった二等三角点 |

|

頂上でたたずんでいると、こちらに向かってくる登山者がいる。最初に登ってき男性は千葉の堀内さん。後から来た女性は名古屋の岩月さん。 2人とも人形山だけを目的に富山に来たと言う。やはり新日本百名山は違う。 2人が降りていった後、13時10分、三ヶ辻山に向かう。分岐から先は様相が一転していた。登山道は荒れている。 藪こぎのような笹。不明瞭な踏跡。三ヶ辻山のほうが立派なのに...知名度の差か... |

林道を200mほど登ったところに登山口が |

廃墟の横に新しい建物が建築中 |

|

13時50分、三ヶ辻山を跡にする。両側から覆いかぶさるきれいに紅葉した漆。かぶれやすい人にはお勧めできない山だ。 第二休憩所で老夫婦が休んでいた。「今からですか?」と声をかけると「途中まで行って帰るところです」とピークに立てなかったことなどまるで関係ないといった楽しそうな2人だった。 |

廃墟には特別な思い入れがある |

ここが栄えていた頃を見てみたい |

|

15時25分、登山口に戻る。人形山は金剛堂山に似ていると思った。標高差や距離も似ているが、雰囲気が似ている。 両山に詳しい人が聞いたら、「違うだろう」と言われそうだが、なぜかそう感じた。 |

道路の反対側に新しい中根山荘が建設中 |

帰り道に立ち寄った道の駅「たいら」 |

|

後日、名古屋の岩月さんからメールをいただきました。人形山の翌週には鈴鹿山脈の鎌が岳〜水沢山(岳人の11月号に載っている)、さらにその翌週には養老山、笙ヶ岳に登っているアクティブクライマーでした。 |

|

|

人形山の伝説

|

人形山の麓、湯谷川のほとりに1人の山姥と2人の娘が住んでいました。 病気になった山姥の快復を祈り、2人は人形山に登り、権現堂にお参りしました。 帰り道2人は霧にまかれて道に迷い、妹は谷に落ちてしまいました。 そのとき、妹と手を繋いでいた姉もいっしょに落ちてしまったのです。 毎年残雪の頃、手を繋いだ2人が人形のように雪姿となって山の北面に現れ、 村人達はその山を人形山と呼ぶようになりました。 |