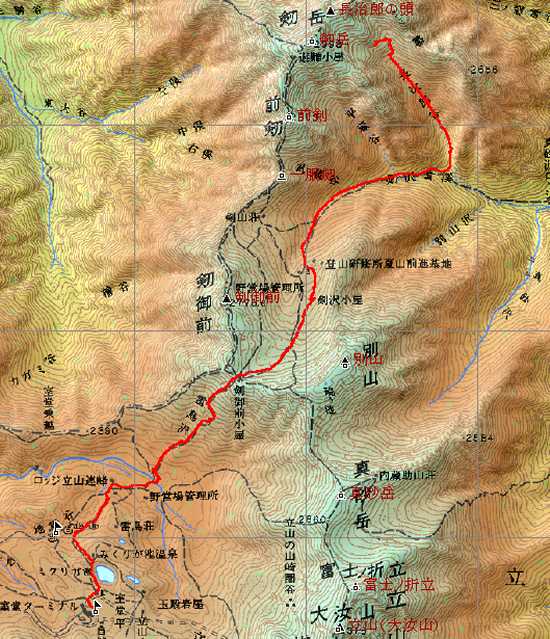

| 長次郎谷雪渓(1日目) |

|---|

長次郎谷雪渓を詰める(2007年7月7日撮影)

| 所在地 | 富山県立山町、上市町 | |

| 室堂登山口 | アプローチ | アルペンルート室堂より |

| 登山口標高 | 2450m | |

| 熊ノ岩標高 | 2570m | |

| 標高差 | 単純120m 累積(+)1120m 累積(-)970m | |

| 沿面距離 | 8Km | |

| 登山日 | 2007年7月7日 | |

| 天 候 | 晴れ | |

| 同行者 | 荒井、山岸、長勢、中嶋 | |

| コースタイム |

室堂(30分)雷鳥沢キャンプ場<休憩10分>(1時間20分)<途中休憩2回20分>室堂乗越<休憩15分>(15分)剱沢小屋<休憩10分>(1時間15分)長次郎谷出合<昼食休憩25分>(45分)岩室<休憩10分>(1時間5分)熊ノ岩 合計6時間5分<休憩1時間30分含む> | |

|

新田次郎の小説「剱岳・点の記」で有名な長次郎谷の雪渓は剱岳が好きな山ヤにとっては放っておけないバリエーション・ルートである。 バリエーション・ルートの中では一番やさしいコースだと思うが、陸地測量官の柴崎吉太郎や和田村のガイド宇治長次郎がたどったコースだと思うと他にない魅力を感じる。 |

室堂みくりが池 |

地獄谷への階段 |

|

こういうコースになるとなんとなくいつものメンバーが集まる。岸と三井は都合がつかず今回は不参加。代わりに2年前に源次郎尾根でパーティーを組んだ荒井が加わった。 立山駅を6時40分のケーブルに乗り、美女平でバスに乗り換え、室堂に着いたのは7時50分。剱沢を降って長次郎谷の熊ノ岩までなら時間的には充分である。 |

雷鳥沢の雪渓を見上げる |

浄土沢にかかる橋 |

|

立山駅で個人用のテントを抜いたので荷物は15.4Kgから13.2Kgと減った。室堂でペットボトル500mlと缶ビール700mlをプラスしたので14.4Kgと増える。 日帰り山行きの倍近い重さだ。このくらいの重さだと普段のスピードで歩けるのが危険な落とし穴。ダメージは後で効いてくる。 |

別山乗越から室堂を振り返る |

別山乗越から剱岳を望む |

|

雷鳥沢キャンプ場は半分以上が雪に埋もれていた。雷鳥沢の登山道も下の方は雪渓に埋もれ、尾根に出た後も何ヶ所か雪の上を歩かされた。 いつもは一気に登る雷鳥沢も2回の休憩を入れる。 |

畳を虫干ししている剱岳山荘 |

帳場には普通にヘルメットが架かっている |

|

10時15分、別山乗越にでる。目の前の剱岳が、今日は何故か、遠く見える。左に早月尾根、右に八ッ峰、手前に別山尾根と源次郎尾根。 まだ足を踏み入れていないのは八ッ峰だけとなっている。今年の予定に組んではいるが計画はまだ未定。とりあえず今回は長次郎の雪渓だ。 |

源次郎尾根Ⅰ峰、Ⅱ峰と右奥に八ッ峰 |

源次郎尾根とりつきの草場 |

|

剱沢雪渓を降り、剱沢小屋で休憩を入れる。あくまで今日はゆっくりだ。小屋では畳の虫干しをしていた。本格的なシーズンはこれからのようだ。 ふたたび、剱沢を降る。雪はたっぷりあって雪渓は安定している。平蔵谷出合から見上げた平蔵谷もたっぷりと雪を蓄えていた。 |

まだ雪がたっぷり残っている平蔵谷 |

|

長次郎谷出合で昼食を取る。出合には直径50センチほどの石が1個落ちているだけで他の落石はない。 長次郎谷は左に曲がっていて、出合から上部は見えない。熊ノ石まで標高差650mを残すだけである。2時間はかからない。 |

長次郎谷雪渓を見上げる |

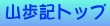

この岩室が八ッ峰への取り付きの目印 |

|

昨年、中嶋と三井が2人で八ッ峰をやっている。それもⅠ峰とⅡ峰のコルから剱岳の頂上まで完走している。 取り付きを聞くと岩室のある支尾根の右の雪渓を詰めるとのこと。かなり歩いたと思ったところにその岩室があった。 偵察に行ってみると、二つある右の岩室は2人用のテントが張れそうな平地があり、左の岩室は若干傾いているが1人用のツェルトぐらいは張れそうだった。 |

岩室の右の雪渓を詰めると八ッ峰のⅠ峰とⅡ峰のコルへ出る |

右に八ッ峰を見ながら行く |

熊ノ岩直下 |

|

岩室のある場所から少し上の左側(源次郎尾根側)から水が流れ落ちている。ここが最後の水場と判断して立ち寄る。少し左に寄るだけで小川のような絶好の水場となっていた。 水が増えたこともあってリュックの重さがここから効いてくる。立ち止まる回数が増えてくる。目の前にある熊ノ岩が遠かった。 |

熊ノ岩の下にある棚を右側から巻く |

熊ノ岩の下でテントを張る |

|

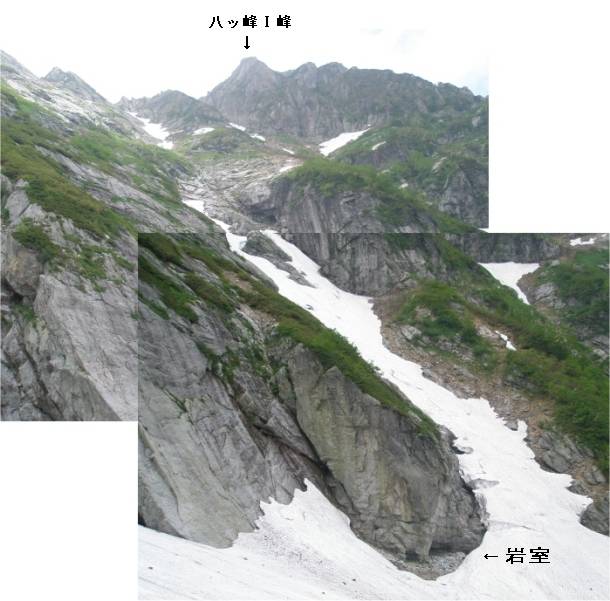

熊ノ岩の下の雪棚でテン場を探す。比較的なだらかな雪棚をピッケルで水平に削りテントを張る。冷やしておいたビールで乾杯。 缶ビールを1本空けてからⅤ・Ⅵのコルへ偵察に行くことにする。皆を誘ってみたが誰も行かない。 |

八ッ峰Ⅵ峰とⅤ峰 その間がⅤ・Ⅵのコル |

Ⅴ・Ⅵのコルへ偵察に向かう |

|

Ⅴ・Ⅵのコルの雪渓を下から回り込み直登する。遠くから見ると急斜面に見える雪渓も実際に登ってみるとたいしたことはない。 両側に迫ってくる岩峰は、左にⅥ峰のAフェース、右にⅤ峰ピナクルと食指をそそるには十分過ぎるくらいの迫力がある。 |

Ⅴ・Ⅵのコルの雪渓を詰める(長勢撮影) |

|

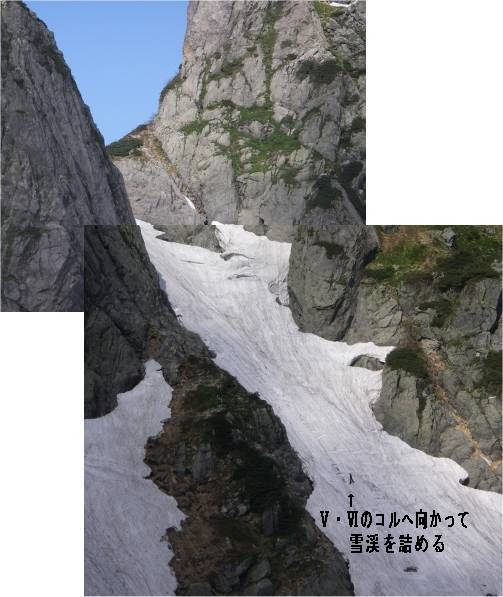

振り返ると熊ノ岩の下に張ったテントが豆粒のように小さい。意外と距離があるようだ。それなのに源次郎尾根Ⅱ峰とそれに続く稜線が大きく見えた。 Ⅴ・Ⅵのコルは雪が付いているからか意外と広く、テントをいくつも張れそうだった。雪がなくなればテントなど張れないはずだ。 |

Ⅴ・Ⅵのコルの雪渓から熊ノ岩の上に張ったテントを眺める |

|

小西政継さんだったと思う。厳冬期にⅤ・Ⅵのコルで前進も撤退も出来ず最後はへりで救出されたことがあった。 後日、残置物を撤収しに行ってⅤ・Ⅵのコルを見たときに、よくこんな所にテントを張れたものだと驚いたと何かに書いてあった。 (記憶が曖昧で違うかもしれません) |

Ⅴ・Ⅵのコル直前 |

Ⅴ・Ⅵのコルから眺めた仙人山 |

|

コルからは仙人山と小窓へ続く鉱山道が見えた。霞んでいるからなのか直接は見えないのか池ノ平小屋も仙人池小屋も見えなかった。 Ⅴ峰からの懸垂下降は3ピッチとか裏からなら2ピッチと書かれていた。50mザイルなのか30mザイルなのかは不明。 調べてみないと分からないが出来れば50mザイルは持ち込みたくない。重い。 |

振り返ると源次郎尾根Ⅱ峰と遠くに別山 |

Ⅵ峰に向かってのチムニー |

|

Ⅵ峰に向かってはAフェースとBフェースの間のチムニーが登りやすそうに見えた。今夏の課題として目に焼き付ける。 コルからの降りは足スキーで滑り降りる。アイゼンが効いて適度にスピードがコントロール出来る。 転倒するとちょっとやばいような斜面だったが、恐怖心を感じなかったのは缶ビールのせいだったのだろうか? |

|

キヌガサソウ(葉と花がいっしょに出てくる?) |

ハクサンイチゲ |

|

テントに戻ってからはやることがない。早々に宴会モードに入る。誰にも異存がないところが怖い。 疲れと寝不足が混じって明るいうちに就寝となってしまう。夏用のシュラフが失敗で夜中の10時に目が覚めてから寒さで朝まで眠られなかった。 テントの入口も遠く、トイレも朝まで我慢。長い夜だった。 |