| 北ノ俣岳 |

|---|

北ノ俣岳から眺める薬師岳(2008年5月30日撮影)

| 所在地 | 飛騨市神岡町、富山市大山町 | |

| 飛越トンネル | アプローチ | 飛騨市神岡町山之村 |

| 登山口標高 | 1455m | |

| 北ノ俣岳 | 2662m | |

| 標高差 | 単純1207 | |

| 沿面距離 | 11Km | |

| 登山日 | 2008年5月30〜31日 | |

| 天 候 | 曇り(30日)、雨(31日) | |

| 同行者 | 岩井、新井、真由美 | |

| コースタイム |

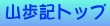

5月30日 飛越トンネル(2時間5分)神岡新道分岐(1時間13分)寺地山<休憩18分>(38分)避難小屋<休憩1時間>(2時間15分)稜線<休憩17分>(15分)北ノ俣岳<休憩10分>(18分)テン場 合計8時間30分<休憩1時間45分含む> 5月31日 テン場(25分)北ノ俣岳(1時間5分)避難小屋分岐(45分)寺地山<休憩5分>(55分)神岡新道分岐<道迷い8分>(33分)飛越トンネル 合計4時間50分<休憩13分含む> | |

|

|

2年越しの計画だった。今年は他の山行きが重なったりで、日程が微妙に梅雨の次期にずれ込んでしまった。 金曜日から月曜日の4日間のうち3日間を使う。どちらにずらしても土曜日の雨マークからは逃れられない。曇り時々雨の予報ならなんとかなると決行。←あまかった。 |

|

|

|

神通川第二ダムに5時集合。岩井とは(山行記なので敬称略)初対面だ。国道41号線を南下して新穂高温泉に向かう。深山荘近くの無料駐車場に車を1台デポする。 飛越トンネル入口に着いたのは7時半過ぎだった。8時スタートの予定だったので時間的には余裕がある。身支度を終え、7時50分スタート。 |

|

|

|

稜線までジグを切った登山道を上り、稜線からいったん降る。降った鞍部からアップダウンを繰り返しながら東進する。 斜度が落ちてなだらかになったところが、くま洞峠だ。だが地形は峠と言うよりは小さなピークだ。何故、峠と呼ぶのだろう。 |

|

|

くま洞峠から左に90度以上方向を変えて北上する。広いピークになっていて、以前、残雪期に登りでも降りでもコースを間違えたところだ。 ここから約1Km、小さなアップダウンを繰り返しながら若干標高を下げる。鞍部から1Kmで1842mのピークに出る。ここが神岡新道との分岐点で降りで間違えやすい場所だ。(実際、翌日の降りで間違えた) |

|

|

|

|

標識の下に、神岡新道は草刈りをしていないので通行に注意するよう書かれていた。通ってもいいと解釈するのか、通ってはいけないと解釈するのか、難しい。 例えば、沢や岩は通行禁止とは言わない。自己責任の世界で、何があっても文句は言えない。(関係者に迷惑をかけるという別の問題はあるが) 神岡新道の場合は人間の手が入っているので責任を追及される可能性がある。はっきり通行禁止と書いた方がいいのでは。と、個人的には思う。 |

|

|

|

少しずつ残雪が現れてきてコース取りが難しくなる。残雪が切れたとき夏道をはずしていると藪漕ぎになるからだ。 時々夏道を見失いそうになり、たいした登りでもないのに時間を使ってしまった。急な細尾根を登り切って右にコースを変え、100mほど行くと寺地山である。 11時8分、寺地山頂上。小休止を入れる。ガスで北ノ俣岳は見えない。 |

|

|

|

寺地山からダラダラと降るとすぐに登りになる。これが意外に長い。北ノ俣の避難小屋は鞍部にあるのでそこまでは降りだと錯覚してしまうからだろう。 水を補給する目的で避難小屋に寄る。だが、ホースから出ていた水は濁っていて使えなかった。(個人的には持ち込んだ1リットルはまだ全然使っていない) 小屋を開けたら座りたくなって靴を脱いでしまう。上がり込んでしばらく昼食休憩。 |

|

|

|

|

13時5分、避難小屋を出発する。靴を脱いで休んだのは初めてだった。これはよくなかったようで歩き出しが辛い。 体が弛緩してしまっている。午前中はなかったことにして、初めて歩き始めたような感じでペースを作り直す。だが午前中にたまった疲れまではリセット出来なかった。 |

|

|

|

池唐を左右に見ながら木道を行く。中途半端に雪が現れてきて歩きにくくなる。夏道は水の通り道になっていて雪渓が薄く、頻繁に踏み抜く。 雪渓が切れたとき、夏道を見失うと藪こぎになるので神経も使う。 |

|

|

視界がいいのと悪いので、疲れ方が違うような気がする。気持ちよく歩くのと、下を向いてただ歩くだけとの差だろうか? 理論的なことは分からないが、とにかく今日は後者だ。皆、疲れている。2泊3日の荷物も重い。稜線まで我慢の登りが続いた。 |

|

|

|

15時20分、稜線に出る。一瞬、ご褒美のように視界が広がった。薬師岳、赤牛岳、水晶岳が見える。かすかに頭を出しているのはワリモか鷲羽か? すぐにガスで消えてしまったのでご褒美感たっぷりだった。登ってきてリュックを下ろすと同時に寝てしまった真由美。山は見たのか? |

|

|

|

この分岐から200mほど尾根を南へたどると北ノ俣岳の頂上だ。15時52分、北ノ俣岳頂上に立つ。感激はない。風が吹き抜ける頂上は殺風景なだけだ。 時間的にはそろそろテン場を探さないといけない。黒部五郎に向かって稜線をたどる。 |

|

|

|

16時20分、赤木岳の手前でテントを張った跡を見つける。もう少し先でテントを張る予定だったが、皆の気持ちは(体調も)もうここでいいと言っている。 しっかりとペグを打ち、フライシートも岩に縛り付けてしっかりと張った。しっかり張ってよかった。夜半からの強風に耐えてくれた。 |

|

|

|

6人用のテントは快適な空間を提供してくれた。ウイスキーの水割りをやりながら今晩と明日の水を作る。 うん、この時間がいい。酒のつまみも少しずつ出てくるのがいい。(水を作るのが忙しくていっぺんに出せない) |

|

|

|

|

|

目が覚めて時計を見ると22時半だった。長い夜が始まる。0時過ぎにパラパラと雨が降るが、すぐにやむ。 2時頃から風が強くなり、雨風が朝まで続いた。テントがシュラフを叩いて眠られない。夜明けが待ち遠しかった。 |

|

|

|

明るくなっても雨風は治まらない。停滞してから撤退か、今日中の撤退か。やることもなく朝から飲み直す。 9時近くなって風が弱まってきた。気持ちはすでに温泉。すぐにテントを撤収する。9時半、下山開始。 おっ、重い...雨に濡れたテントが重い。立っているだけで辛い。止まらずにひたすら歩く。歩いて、歩いて、歩いて。14時20分、登山口。予期せぬボッカ訓練だった。 |

|

|

|

新穂高温泉に戻り、外湯を探す。宿泊施設を持っているところは時間的にむつかしい。最初に寄った槍温泉で佳留萱山荘を教えてもらった。 ここには女性用の露天風呂と男性用の露天風呂、それに貸切用の小さな露天温泉がみっつある。 男性用の露天風呂に入っていくと50人ほどのお客さんの中に10人ほどのバスタオルを巻いた女性がいた。ここは混浴だった。若いアベックも2組いる。(自分の彼女を連れて入るセンスが解らない) 露天風呂は開放感がたまらないのに、妙に前を隠さなきゃいけないような雰囲気が漂っている。面白くない。これって、なんかルール違反な気がする。 |

|

|

|

雪山の縦走に憧れたのだが、季節が悪かったようだ。おそくとも4月だ。3月なら、なおいい。2月はちょっと怖い。 家に帰ってからリュックを開けてみるとインナーの羽毛服もシュラフも雨でベショベショだった。強行していたら寒い夜をおくったことだろう。 北鎌で逝った松涛明もテントを雨で濡らしたのが遭難の原因だった。まだまだテン泊の経験が足りない。反省。 |

|

|

|

|

|