| 白骨温泉源泉 |

|---|

白骨温泉の源泉にあった野天風呂の3番湯(2008年6月14日撮影)

| 所在地 | 松本市安曇 | |

| 白骨温泉 | アプローチ | 国道158号線湯川渡から白骨温泉へ |

| 登山口標高 | 1465m | |

| 標 高 | 1980m | |

| 片道標高差 | 単純485m | |

| 沿面距離 | 上山6.1Km 下山6.7Km | |

| 登山日 | 2008年6月14日 | |

| 天 候 | 晴れ | |

| 同行者 | 山岸、長勢、岩城、BOW | |

| コースタイム |

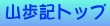

白骨温泉8時30分出発(1時間10分)林道終点(2時間)源泉<休憩他3時間25分> 15時5分源泉出発<水平道途中ギョウジャニンニク採取他30分>(2時間35分)白骨温泉 合計9時間40分<休憩他4時間含む> | |

|

|

昨秋、新雪が積もるゴウド沢を湯川源泉を求めていったりきたりした。2時間半かけても見つからなかった 2万5千図に載っていた温泉マークが林道終点のすぐ近くだった。だから、よく調べもせずに出発した。実際は地図に載っている温泉マークより、2Kmも上流だった。 |

|

|

|

今回は「前人未湯」という本やネットの情報から、源泉の場所のだいたいの見当はつけてある。硫黄岳から南東の方向に水平距離で700mの地点だ。 源泉があるのはゴウド沢じゃなく池ノ沢だ。コースはゴウド沢や池の沢を詰めるのではなく、その間の尾根を行く。らしい。 |

|

|

神通川第二ダムに6時半に待ち合わせる。通勤割引が使えるかどうかが大きい。魚津、婦中町、金沢、八尾から4人が集まった。 国道41号線を南下して神岡から471号線に入る。今回は長勢号だ。運転しなくてもいいというのはいい。それだけで遠足気分になれる。 |

|

|

白骨温泉には高崎からの山岸が待っている。8時の約束だったが今回はこちらの方が遅れてしまった。 林道入口の空き地に車を停めて身支度を終える。8時30分出発。皆、今回は見つかるという(根拠のない)自信に満ちている。 |

|

|

|

林道の右手に見えるのは十石山のようだ。正面に見えてきたのは硫黄岳あたりだろう。よく見ると山肌の一部が青く(白く)なっている。 硫黄が吹き出している証拠だ。源泉があるのは、あのあたりのようだ。見た目、思っていたより遠かった。 |

|

|

|

林道終点からゴウド沢に降りる。降りた対岸に踏み跡が見えた。徒渉してからいったん下流に向かい左岸の尾根に取り付く。 踏み跡はしっかりしていて今日の探検は楽勝だと思った。これが甘かった。500mほど進んだところで踏み跡が竹藪に消える。 |

|

|

|

右に行っても、左に行っても踏み跡はない。ゴウド沢に降りる事も考えたが、しばらく藪を漕ぐことにする。藪を漕いでいるうちにかすかな踏み跡を見つける。先ほどの踏み跡の続きのようだ。 藪こぎよりはましという程度の踏み跡が徐々によくなってくる。このまま源泉かと思っていると、いきなり広場に出た。 左側からの広い水平道が沢を越えて広場を横切り、隧道に突き当たっている。隧道は高さが1m50cmぐらいで入口の鉄の扉には鍵がかかっていた。 |

|

|

|

広場から先に延びている踏み跡をたどる。踏み跡は沢に入り込み、雪渓も出てきて踏み跡とは言えなくなってくる。出てきた支流は全てカンで方向を決めた。 雪の残った尾根に出てからはその尾根をたどる。登りすぎたような気がして池の沢方向に降る。降っていくと水平に走っている踏み跡に出た。 |

|

|

この踏み跡を左に300mほどたどると広い雪渓に出た。雪渓の向こう側には林道から見た青い斜面が見える。源泉近くまでたどり着いたようだ。 雪渓を降って河原に降り立つ。青いシートがいくつも捨てられている。使われていない木枠の升も沢山あった。源泉(湯船)を探す。 |

|

|

|

河原の中に湯船を見つける。本に載っていたものとはちょっと違うが河原の湯船なんか大雨が降れば一晩で変わる。 本には3段と書いてあった。縦になったドラム缶みたいなのを入れれば3段だ。湯温を図ってみると1段目が42.4度でちょうどいい。 2段目は深さは50cmほどあるが、下から水が湧いていてまぜるとぬるい。3段目は30cmほどだったので、出口をせき止めて40cmぐらいにする。 |

|

|

秘湯が好きで山が好きな人にはたまらないコースだろう。だがここはたどり着くのがちょっとむつかしい。 「前人未湯」にもかなり苦労したような事が書いてあった。途中でフィックスロープにぶら下がった写真も載っていた。今回のコースとは又、違うコースもあるようだ。 |

|

|

|

温泉も好きだが乾杯はもっと好き。持ち込んだ材料と途中で摘んできた山菜でつまみを作る。山菜は山で調理するのが一番美味しい。 最近のトレンドは練り物をボイルド気味に温めて、醤油で味付けしたもの。薩摩揚げ、蒲鉾、厚揚げ、ごぼ天などが安くて美味しい。 薬味にネギとショウガがあればもっといい。 |

|

|

覆うものが何もないのが本当の野天風呂。それがここだ。だが今回は一応(?)野郎ばかりじゃないのでタオルで隠す。ちょっと残念。 それでも湯につかってぼんやりしていれば、目に入ってくるのは白い雪渓と、新緑と、青い空。時間が止まってしまう。金では手に入らない贅沢だ。 |

|

|

|

|

温泉から上がって近くの探検に出る。本に載っていた湯がひょっとしたら他にあるかもしれないと思ったからだ。 400mほど先にある滝も気になる。この滝は近づいてみると結構大きい。滝壺は雪渓の下になっていて見えないが落差は20m近くありそうだ。 |

|

|

右(左岸)の壁はフリーで登れそうだ。左側からも迂回できる。そのまま十石尾根に出れば2005年に開通した平湯乗鞍登山道が使える。 地図で見ると十石尾根まで1Kmしかない。おまけに藪のない沢歩きだ。稜線から乗鞍スカイラインまで登山道で350m。面白みには欠けるがこちらの方が断然近い。 |

|

|

15時5分、源泉を後にした。来た道を戻ったつもりだったが道がきれいすぎる。幅が1mほどもある水平道が続く。 来た道とは別の道を歩いているのは分かったが何処で間違えたのか分からない。その水平道も鍵のかかったトンネルで行き止まりだった。 謎は解けた。引湯管が尾根を貫いているのだ。少し戻って雪渓を登り、登山道を左に入る。この道が沢を詰めて出た尾根に続いていた。 |

|

|

|

尾根から沢道を降り、反対側のトンネル入口に降りる。ここから水平道をたどる。来た道を戻った方が安全だが、水平道も気になる。それに歩きやすそうだ。 所々に引湯管の点検口があり、湯気の出ているところもある。快適に降る。いや降らずに水平に行く。気がついてみると左手の十石山が低く見える。 林道はもっと低いところを走っているはずだ。GPSで現在の位置を確かめるとやっぱり変なところにいる。 地図上で水平に戻ってみると白骨温泉から乗鞍への登山道とは600m前で交差していたことになる。気がつかなかった。 |

|

|

|

行き先の分からない水平道を行くか、登山道の交差しているところまでまで戻るか。迷っているとき、下へ降りる踏み後が目に入った。赤符もついている。 安易にここを降った。これが失敗だった。この踏み跡と赤符は材木の伐採のためのものだったようだ。踏み後はすぐに消えて伐採された斜面を降るはめになってしまった。 倒された唐松の枝が邪魔で歩きにくい。林道に戻る手前で登山道に合流する。その歩きやすさに600m戻って登山道を降った方がよかったと反省。急がば廻れだった。 |

|

|

|

白骨温泉へ戻ったのは18時10分だった。楽しみにしていた「泡の湯」にも入れず、富山へと車を走らせる。 これで山の地形といくつかある源泉への道は分かった。もう間違えることはない。だが次回があれば今度は上から(十石尾根から)かもしれない。 |

|

|

帰ってから分かったのだが、湯川源泉は白骨温泉のものじゃなく乗鞍高原温泉のものだった。そしてこの水平道は乗鞍高原へ続いていたのだった。 あのまま歩いていたら、たどり着いた先で見た湯煙は乗鞍高原温泉のものだ。煙に巻かれたような思いをしたことだろう。←下手な洒落だ |

|

|

|