| 富士ノ折立(丸山尾根) |

|---|

(2010年8月27日撮影)

| 所在地 | 富山県立山町 | |

| 室堂登山口 | アプローチ | アルペンルート室堂 |

| 登山口標高 | 2430m | |

| 富士ノ折立標高 | 2999m | |

| 標高差 | 累積(+)1050m 累積(-)1050m | |

| 沿面距離 | 8.8Km | |

| 登山日 | 2010年8月27日 | |

| 天 候 | 晴れ | |

| 同行者 | 中嶋 | |

| コースタイム |

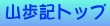

室堂(1時間40分)真砂岳鞍部<休憩15分>(55分)丸山尾根<休憩20分>(1時間25分)富士ノ折立(30分)雄山<休憩40分>(55分)室堂 合計6時間40分<休憩1時間15分含む> | |

|

剱岳南壁に続いて中嶋と富士ノ折立東陵に行く。平日にも休日がある中嶋とはこれからもザイルを結ぶ事が多くなりそうだ。 富士ノ折立東陵は前年、内蔵助山荘から眺めただけで諦めた尾根だ。風が強く、時々ガスで覆われることも多く、単独で行くにはリスクが多過ぎた。 |

|

地図によっては点線の登山道が記されている |

|

登攀用具と30m×8.6mmザイルを持ち込む。クライミングシューズは持ち込まず、登山靴で登る。 室堂にある立山自然保護センターで渋谷さん(「愛山記」の著者)から情報を仕入れる。山岳警備隊の木村隊員(朝日岳でいっしょになった)にも偶然会って話しを聞いた。が、彼からは特にコメントはなかった。 |

|

|

登りは富士ノ折立と真砂岳の鞍部に一番近いボッカ道を使わせてもらう。距離的にも標高差もこれが一番近い。 こんな便利な道を一部の人達だけに解放しているのは不公平だと思う。関係者以外立入禁止の看板にも誰が関係者か書いてない。 「私は山が好きな山の関係者だ」と言ってしまえば、それはそれで通るような気がする。 |

|

|

|

10時30分、稜線に出る。その鞍部で15分ほど休憩を取る。ここから直接、内蔵助カールへ降る登山道が点線で書かれている地図もある。 今回は雪渓がびっしりと残っていて登山道は見えなかった。この雪渓の降りで中嶋がびびっていた。平蔵谷のガレ場といい、どうも降りが苦手なようだ。 |

|

|

|

昨年、内蔵助山荘から眺めた富士ノ折立丸山尾根。20m×8mmのザイルを持ち込んだが単独でのリスクが大きすぎると感じた。 風が強く、天候が安定していなかった事もあった。ガスがかかっている事が多かったのも嫌だった。要するにびびったのだった。 |

|

|

|

内蔵助カールの底には石垣の跡があり、五右衛門風呂の釜まで残っていた。ここに山小屋があったようだ。 今の内蔵助山荘が以前建っていたところかもしれない。どう見ても雪崩をまともに受けそうなところだ。 |

|

|

|

小屋跡から丸山尾根の鞍部に直接登る。ガレ場だが崩れる事もなく意外に簡単に登る事が出来た。 内蔵助沢の登山道は下の方で丸山尾根近くを通っているが登攀の対象にはならないような尾根だ。このルートが近くていちばんいいと思う。 |

|

|

|

丸山尾根の稜線に出ると後立山連峰のスバリ岳や針木岳、眼下には黒部湖をのぞむ事が出来た。 小休止を入れ、ハーネスなど登攀用具を装着する。必用ないかもしれないが念のため。核心部でやっている暇はない。 |

|

|

|

|

ほとんど情報がないので、自分たちでルートを探る。切り立ったピークは登らず、巻き道を探す。 探すと行っても右か左かの2択でしかない。行ってみてだめなら戻ればいい。 |

|

|

リュックを置いて偵察に行った事が1回あっただけで、行き詰まって戻った事はなかった。 運がよかったのか、どちらからでも登れたのかは不明。次回があったら両方から試してみたい。 |

|

|

|

|

ところどころに古いハーケンが残っていたが、ザイルを出すほどでもなくフリーで行く。 頂上まで行けば一般ルートがあるというのは、降りの心配をしなくていいということなので精神的にも楽だ。 |

|

|

|

|

|

|

真砂岳付近から見えていた最後のキレットが核心部だった。取り付きの右側は真砂沢カールに向かって狭いガリーが落ちている。 そのガリーを少し降ったところから延びているチムニーは途中でかぶっていて危険な匂いがする。 選んだのは、鞍部からカチしかないホールドと靴のフリクションだけでスラブを右上へ斜上するコース。 |

|

|

ここで落ちたら右側の狭いガリーをどこまで転がって行くのだろう、などとちょっと考えてしまった。 最後は右手で持っていたアンダー気味のホールドを左手に持ち替えてスラブを乗り切る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|