| 谷川岳 |

|---|

双耳峰谷川岳のオキの耳

|

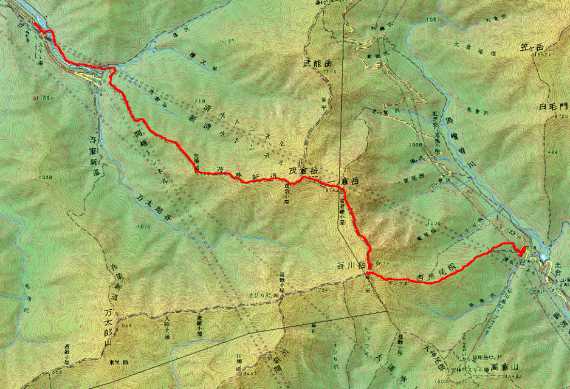

| 5月11日 |

|---|

| 所在地 | 群馬県みなかみ町 新潟県湯沢町 | |

| 土合口 | アプローチ | 水上ICから谷川岳ロープウエイへ |

| 登山口標高 | 760m | |

| 標 高 | 1963m | |

| 標高差 | 単純1203m | |

| 沿面距離 | 6.5Km | |

| 登山日 | 2014年5月11日 | |

| 天 候 | 晴 | |

| 同行者 | 中嶋 | |

| 参考コースタイム 山と高原地図(山と渓谷社) |

登山口(2時間40分)ラクダのコル(1時間20分)トマの耳 4時間 | |

| コースタイム |

登山口(2時間15分)<途中休憩10分>ラクダのコル<休憩10分>(1時間30分)トマの耳 歩行3時間45分+休憩20分=4時間5分 | |

|

|

朝5時に富山西インターで待ち合わせる。1台に乗り合わせ、北陸道を下る。 有磯SAで朝食をとり、くつろぐ暇も無く北陸道に戻る。未知のコースなので時間が読めない。 |

|

|

関越道からひときわ際立って見えた山並みは越後三山。中嶋が左から越後駒ヶ岳、中ノ岳、八海山だと教えてくれた。 八海山は私にとっては山の名前というより日本酒の名前である。 |

|

|

|

ロープウエイ乗り場で駐車場が分からず、うろうろしてしまった。 駐車場は7階建ての立体駐車場なのだが、上から見ると地上2階建てにしか見えない。 1日500円で、2日分の千円を払う。ダッシュボードの上に駐車券を2枚並べた。 |

|

|

|

ロープウエイ乗り場から林道のヘアピンを折り返したところに谷川岳登山指導センターがあった。 ここで登山届を出す。谷川岳は剱岳と同じくらい登山規制が厳しいところである。 |

|

|

西黒尾根は日本三大急登尾根らしいが、その雰囲気はない。 ジグを切ってあるかないかだけでも急登か、そうでないかの感じ方は異なってくる。 移動する水平距離と標高差だけで急登か否かを判定するのは問題があると思う。 |

|

|

クサリ場が何カ所も出てくる。だが2人ともクサリは使わない。 ブラブラしたクサリより、しっかりした岩の方が安心出来るし、登りやすい。 |

|

|

西黒尾根には「ラクダの背」と呼ばれる小ピークがあった。谷川岳が一望できるところだ。 ここから少しくだって雪渓の登りとなる。雪渓が切れたところで登山道を見つけるのが難しい。 |

|

|

|

14時20分、肩の小屋に到着。頂上はもう少し先だが小屋に寄る。ビールが飲みたい。 小屋の管理人は話し好きな人だった。遭難救助活動にも協力しているらしい。 「80Kgの遭難者を背負ったときは大変だった」と... |

|

|

|

ほろ酔い気分でトマノ耳まで行く。360度に広がる景色。見たこともない山並が連なる。 土地勘がないのでほとんどの山が分からない。 |

|

|

|

今日の泊まりは横浜からの単独の中高年。男性3人組の中高年。男女2人組の中高年(自分達)。 小屋は築10年ぐらいの感じで気持ちがいい。部屋は三部屋あったが仕切りは全て開放。 |

|

|

| 食後、寒かったので、ちょっと横になったらそのまま寝てしまった。夜中の11時半に目覚めてから朝までの時間が長かった。 |

|

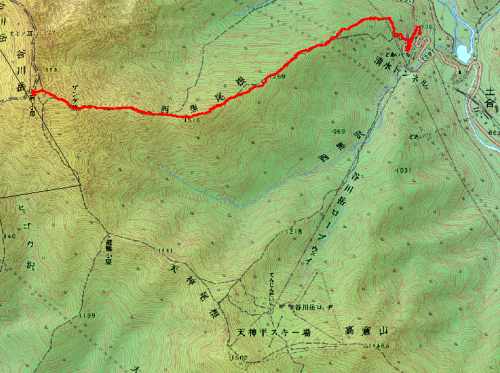

| 5月12日 |

|---|

| 所在地 | 群馬県みなかみ町 新潟県湯沢町 | |

| 肩の小屋 | アプローチ | 谷川岳肩の小屋から |

| 谷川岳標高 | 1977m | |

| 土樽標高 | 605m | |

| 標高差 | 単純△1372m 累計△1637 累計265m | |

| 沿面距離 | 9.5Km | |

| 登山日 | 2014年5月12日 | |

| 天 候 | 曇り(強風) | |

| 同行者 | 中嶋 | |

| 参考コースタイム 山と高原地図(山と渓谷社) |

トマの耳(1時間)一ノ倉岳(20分)茂倉岳(2時間35分)登山口(25分)土樽駅 合計4時間20分 | |

| コースタイム |

肩の小屋(1時間25分)一ノ倉岳(20分)茂倉岳<途中休憩15分>(2時間40分)登山口(35分)土樽駅 歩行5時間10分+休憩15分=合計5時間25分 | |

|

|

朝4時半に中嶋が起きる。あまり寝れなかったようで目覚めていたらしい。 用意をしないまま寝てしまったので、荷物を全部廊下に出してリュックをパッキングする。 |

|

|

|

5時頃、食堂に行ってみると、朝食の準備が出来ていた。ご飯と味噌汁をもらって朝食をとる。 予定通り、5時半に小屋を出発。風が強い。 |

|

|

トマノ耳から少しくだってオキノ耳。オキノ耳の少し先に祠があった。 小さな祠に大きな鳥居がミスマッチ。祠の名は「浅間神社」。何故だ? |

|

|

|

|

|

一ノ倉岳への登りに「のぞき」の標識があった。意味は解るがちょっとへんな呼び方である。 風が強くて縁まで身を出せなかった。カメラにはなんとか納めて家で見ることにする。 |

|

|

谷川岳は標高も高くなく、広範囲な山でもないのに世界で1番死者を出した山である。 ある時期の日本のクライマーを引きつけた魅力(魔力)ある岩壁だったのだろう。 |

|

|

| 今の若者達はジムだけで満足している。ホンチャンなど考えてもいない人が多い。それはそれでいいのかもしれないが、手段が目的になってしまったようで寂しい。 |

|

|

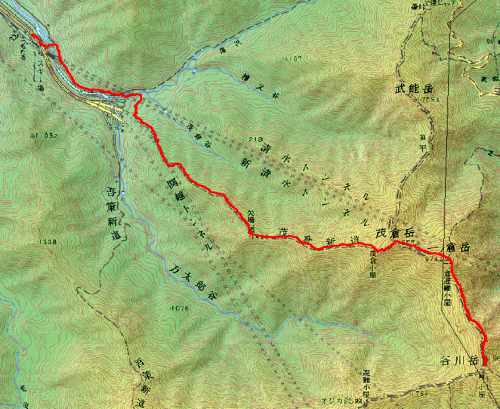

茂倉岳の降りから風がさらに強くなる。稜線を歩いていても危険を感じるくらいだった。 雪稜では風で倒されてもいいように風上側にコースを取る。稜線上を歩く勇気はなかった。 |

|

|

リュックのどこかのひもが風にあおられて顔に当たって痛い。中嶋も髪の毛が顔に当たって痛いと言っていた。 髪の毛が顔に当たって痛いというのは、どれくらいの風速なんだろう。 |

|

|

| 谷川岳の降りになれば風が弱まると思っていたのになかなかおさまらない。 |

|

| 雪面に出ていた屋根は茂倉岳避難小屋だった。こちらはまだ掘られていない。 |

|

|

|

樹林帯に入ってようやく風がおさまる。小休止を入れてコーヒーをいただく。 山を歩いている気分になれたのはここからだった。今までのは何だったんだ? |

|

|

登山口に降りてから土樽の駅まで35分もかかった。 土樽には駅以外の建物がなかった。駅以外にある人工物は高速道路と発電所だけ。駅は無人。 |

|

|

|

駅で1時間ほどブラブラして水上駅行きの各駅停車に乗った。「国境の長いトンネル」で有名な清水トンネルは全長9702mである。 トンネルを抜けるとすぐに土合駅だった。登りの土合駅は地上にある。 |

|

|

| 戦後の登山ブームの頃は賑わった駅だったらしい。車社会となった現在、駅の前にある2軒の建物は朽ち果てていた。 |

|

|

|

せっかくなのでリュックを階段の上に置いて降りの駅を見に行く。 降り線の土合駅は462段の階段(長さ338m)、143mの連絡通路、さらに24段の階段でホームと駅が繋がっている。 |

|

|

|

最盛期はこの長い階段が列車を待つ登山者でいっぱいになっていたという。 この日の土合駅はその頃の熱気が嘘のように静かでひんやりしていた。 |

|

|

|

土合駅の待合室にリュックをデポして、谷川岳ロープウエイの駐車場まで歩いた。 虚脱感と達成感が交差する大好きな時間。 |

|

|

|

|

|

|

|