| 宗次郎谷 |

|---|

宗次郎谷本流(左側)と支流(右側)

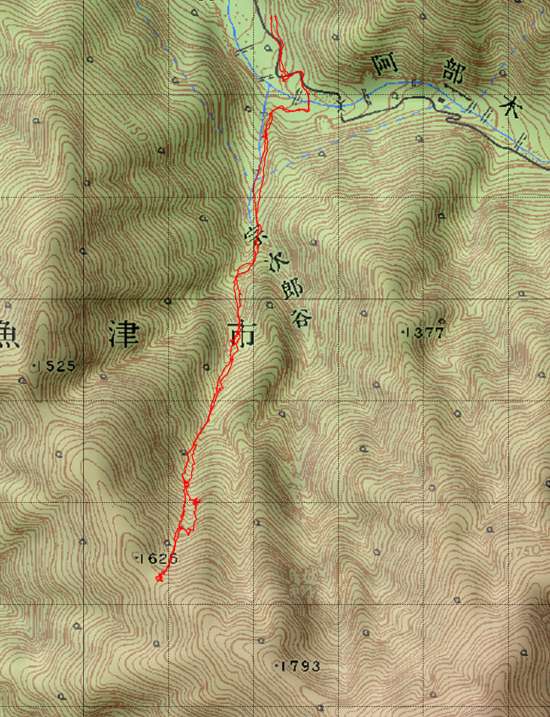

| 所在地 | 富山県魚津市 |

| アプローチ | 片貝川支流の阿部木谷 |

| 出合標高 | 840m |

| 稜線標高 | 1615m |

| 標高差 | 単純775m |

| 沿面距離 | 6Km(GPSデータより) |

| 登山日 | 2018年6月5日 |

| 天 候 | 曇り |

| 同行者 | 洋平、中嶋、堀岡 |

| コースタイム | 宗次郎谷出合(25分)沢分岐(30分)滝<休憩5分>(2時間5分)稜線<休憩30分>(1時間40分)滝<休憩5分>(25分)分岐(10分)宗次郎谷出合 登り3時間+降り2時間5分=歩行5時間5分 歩行5時間5分+休憩40分=合計5時間45分 |

|

|

|

|

午後からの天気予報がよくなかったので出発時間を早めた。朝5時、北陸自動車道西インター駐車場に集合する。 有磯海SAに寄って朝食をとった。ここのフードコートは24時間営業なのでよく利用する。 |

|

| 魚津ICで高速道路を降りて片貝川をたどる。片貝川は初めてだという洋平は岩魚が気になるようだ。片貝川は遡るほどに岩が大きくなってくる。こんなに大きな岩が本当に流れてきたのだろうか? |

|

|

|

|

今回は阿部木谷の宗次郎谷出合近くまで車を乗り入れた。前回に比べれば1時間半の時間短縮になった。もちろん体力も。 7時5分、宗次郎谷右岸の謎の階段にとりつく。宗次郎谷のどこかに北電の取水口でもあるのだろうか? |

|

|

| 歩道が雪渓の中に消えたところから雪面歩きとなる。早朝は気温が低く、雪渓がまだ堅いのでアイゼンを履いた。足は少し重くなるがキックする必要がなく、足を置くだけでいいので楽だ。 |

|

|

|

450m(標高差150m)ほど登ったところで宗次郎谷は二つに分かれる。左が本流で右が支流。 今回は左俣(本流)より稜線までの距離が短く、なだらかだと思われる右俣を選んだ。 |

|

|

|

| 分岐から250m(標高差100m)ほど先に滝がある。雪は一週間でだいぶん解けていた。シュルンドも大きな口を開けていた。右岸から高巻く。 |

|

|

|

| 滝を高巻いた後は真っ直ぐな雪渓が続く。時々、音もなく石が転がってくるので怖い。一度、真っ直ぐこちらに向かって転がってきた。見ていても逸れていかない。最後は左に逃げた。1mほど横を転がっていった。50mほど後方にいた中嶋と堀岡も左に逃げて直撃を免れた。落石は怖い。 |

|

|

|

| 地図では分からないが沢が二つに分かれていた。上で繋がっているようにみえるがそんな沢は少ない。(実際は繋がっていた)右側の沢を選んだ。 |

|

|

この右の沢は上部で切れていた。細い沢で左側は岩壁で登れない。右側はシュルンドになっている。 この高さ2mのシュルンドを片足を雪渓に、片足を岩壁に突っ張りながら登り、上部の雪面に出た。本日の核心部だった。 |

|

| 核心部を越えた後は雪渓は切れたところもなく稜線に向かって(と思っていた)続いていた。 |

|

| 雪渓も終わり、細い谷を登って行くと洋平の叫び声が聞こえた。そこは稜線ではなく、新たな雪渓が待っていた。左側の沢が本流でそこに合流しただけだった。 |

|

|

|

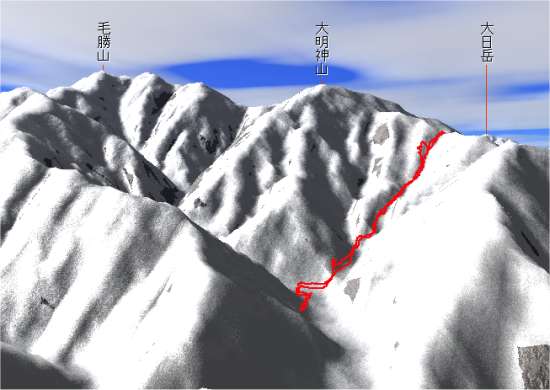

最後の雪渓を160m(標高差90m)登り切り稜線の下の雪棚に出る。稜線は想像以上の激藪だった。おまけに竹藪が交じっている。 少し藪をこいでみたがすぐに諦めた。頂上まで距離1400m、標高差460mは歩けない。 |

|

| 大明神山は以前、大明神沢から頂上に立った事があった。だから、それほど未練はない(皆はどうか分からないが...)。宗次郎谷を詰めた事に満足して引き返すことにした。 |

|

|

| 危ないところは「ビビリ」が入ると危険度が倍増する。雪渓の降りも腰が引けて転倒、滑落しやすくなる。ザイルを出した。 |

|

|

登りで使った細い沢を避けて左側(下から見て)の雪渓を降った。途中で小さな尾根を越えて核心部の下に出る。そこでいったんザイルをしまったが滝の高巻きで、もう1回ザイルを出した。 ザイルがあると危ないところでも突っ込んでいける。最後、行き詰まっても戻れるという安心感があるからだ。逆に、ザイルがあっても戻れないようなところへは突っ込んでいかない。 |

|

|

今回も宗次郎谷出合まで戻ってランチをとった。途中は落石が怖くて休めなかった。 宗次郎谷からの大明神山は季節が難しい。遅いと藪漕ぎを強いられる。早いと雪崩や落石が怖い。大明神山へのルートとしては向いていないようだ。 |

|