| 鍬崎山 |

|---|

| 所在地 | 富山市大山町 | |

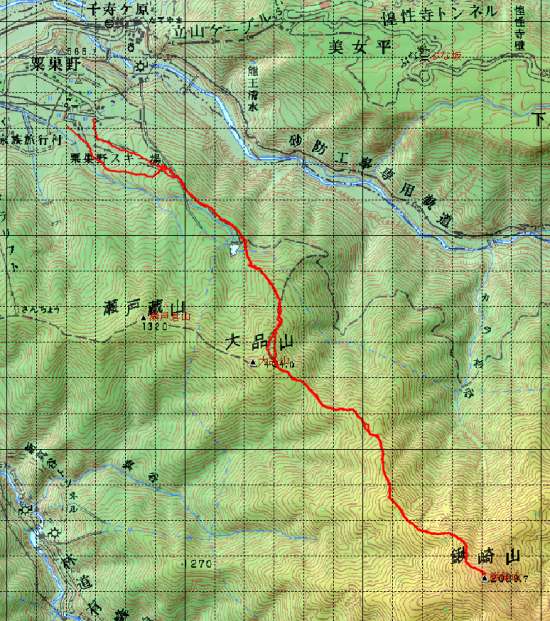

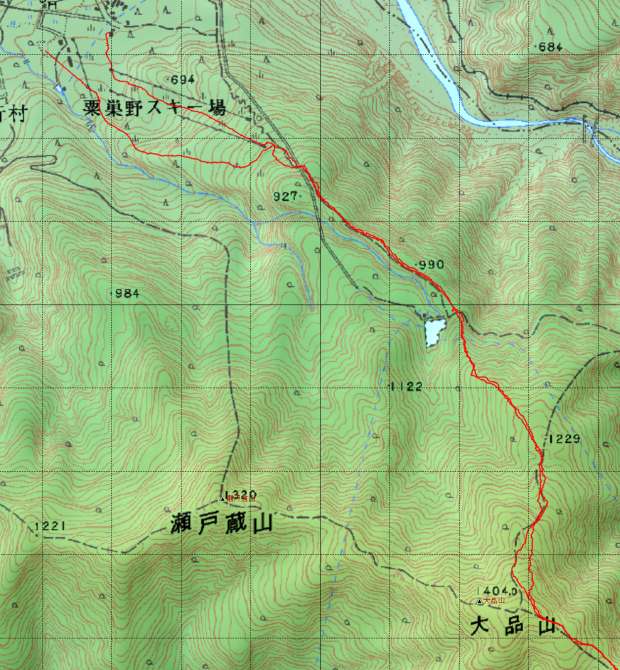

| 鍬崎山 | アプローチ | 粟巣野スキー場 |

| 登山口標高 | 610m | |

| 標 高 | 2090m | |

| 標高差 | 単純1480m 累計1780m(GPSデータより) | |

| 沿面距離 | 往復13.3Km(GPSデータより) | |

| 登山日 | 2019年2月24日 | |

| 天 候 | 晴れ | |

| 同行者 | 単独 | |

| コースタイム |

粟巣野駐車場(1時間)貯水池(1時間10分)大品山(1時間45分)独標(1時間20分)頂上<休憩35分>(30分)独標(1時間)大品山(30分)貯水池(30分)平井山荘 登り5時間15分+降り2時間30分=歩行7時間45分 歩行7時間45分+休憩時間35分=合計8時間20分 | |

|

|

|

|

|

|

大辻山に新しいルートを見つけていた。スノーシェッドが切れた沢から大辻山に向かっている尾根だ。ネットで調べても誰も登っていない。 夏場のアルペンルートの通勤路を行く。そのせいか気分は盛り上がらない。芦峅寺を超えて藤橋へと向かう。左側の斜面は明らかに雪が少ない。 |

|

|

| 予定してた尾根は雪が少ない。藪漕ぎを交えて登るのはちょっと無理。もう一つの候補、鍬崎山に変更する。 |

|

|

|

粟巣野スキー場のいつもの駐車場はいっぱいだった。案内された駐車場は松井山荘の裏の第2駐車場。あることは知っていたが入ったのは初めてだった。 そこに車を駐めて7時55分、出発。雪はよくしまっていて、すぐにアイゼンを履く。 |

|

|

|

ゲレンデトップから左の導水管にまわらずに杉林を直登した。これは失敗で左側の沢がどんどん深くなっていく。灌木に捕まりながら沢に降り、導水管を横切って登山道に戻った。 8時55分、貯水池に出る。この貯水池のダムは日本に6基しかない「バットレスダム」。箱を積み重ねたような構造になっている。 |

|

|

ダムからは細尾根の急登が続き、緊張する。左へ落ちれば常願寺川で右へ落ちれば貯水池。 急登が終わると広くうねったところに出る。8年前、ここで3件の遭難騒ぎがあった。3件とも常願寺川の方に降りてしまい、急斜面に進退窮まってビバークを余儀なくされた騒ぎだった。(3件とも無事救出) |

|

|

|

10時5分、大品山到着。正確には頂上より100mぐらい(三角点より200m)東側で、頂上よりやや低い。 大辻山の予定だったので家を出るのが遅かった。その分、遅れている。休憩を取っている余裕はなく、そのまま鍬崎山に向かって大品山を降る。 |

|

| 大品山から、100mほど降る。ここもガスっているときは方向が難しいところだ。今日は視界もよく、トレースもある。なにも考えずに駆け下りた。 |

|

|

| 鞍部からはひたすらの登りとなる。退屈なところもあり、ミュージックプレーヤーを忘れたのが悔やまれた。 |

|

| 鞍部からの急登を登り切ったところに大きな立山杉が2本ある。最初の鍬崎山挑戦はここまでだった。 |

|

|

そこからなだらかに横に広がった雪原となる。左右にうねっていて、ガスった降りでは緊張するところである。 そこから先は広い急登となる。右側から降っていく登山者の話し声が聞こえたが、左側から登ったので、姿は見えなかった。それほど広い円錐状の斜面である。 |

|

|

|

独標手前の細尾根にダケカンバの大木と岩が重なったところがある。雪が少ないときは怖いところである。 ほとんどのスキーヤーはここをスキーを脱いで登り降りする。(独標から左の斜面をトラバースして滑り降りる強者もいるが...) |

|

| そして独標手前の細尾根の急登へと続く。そこさえ過ぎれば独標から先に危険なところはない。左側の雪庇を踏み抜かないように気をつけるだけだ。 |

|

|

|

立ち止まる回数が増えてくる。景色を眺めるふりをして休んでいる。解っているが止まってしまう。 気がついてみたらリュックがやけに重い。家から持ってきた焼きそばにコンビニで買ってきたカップ麺とダブっている。朝飯を食べてきたのに大福も五つ入っている。ピッケルとスノー・シューズも不要だった。 |

|

|

家へ帰ってから計ってみたら8.9Kgあった。山で使ったお湯500gと缶ビール350gと食料、ホット午後ティー400gを足すと10Kg越えだ。 大辻山から鍬崎山に変更したときに、リュックの中身も変更すべきだった。 |

|

|

|

右にはたいした山は見えない。唯一、目を引くのは鉢伏山と東笠山。そして、その先の白山だ。 今年は東笠山に登ってみたい。前に登ったときは秋だったので一面が黄金色の草原だった。(風の谷のナウシカみたいな) 春のみずみずしい緑の草原が見てみたい。 |

|

|

頂上直下のオオシラビソの中に登山者が見える。スキーやーがスノーシューズの仲間を待っているようだ。 気温が低いときはここはツルツルに凍っている。アイゼンがないと怖いところだが今日は大丈夫。 |

|

|

| 13時10分、頂上到着。タイム・リミットと決めていた14時を大幅に上回った。1人宴会の時間が出来た。 |

|

| 鍬崎山は独立峰だ。大きな立木もない。自分が回るだけで全ての風景が流れて行く。回り灯籠の中心にいるようだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

時間が遅かったからか頂上には誰もいない。風が強かったので雪庇の影でランチをとる。(風は回っていてあまり効果はなかった) アイゼンで斜面を蹴飛ばして簡単にテーブルと椅子を作り、久しぶりのカップ麺。 |

|

|

| 13時45分、頂上を後にする。事故は降りで起こる。滑らないよう、アイゼンを引っかけないよう、慎重に降る。何かあっても目撃者はいない。 |

|

|

|

独標からも慎重に降る。アイゼンの底に高下駄のように付いた雪がやっかいだった。つぼ足より滑る。 湿った雪と粉雪を繰り返すとくっつくようだ。スキーのシールでも同じ経験をした。 |

|

|

意外と辛いのが大品山への登り返し。標高差100mほどだが疲れがたまっていてきつい。何回も立ち止まる。 15時15分、大品山までもどる。トレースが消えていると粟巣野への降り口が分かりにくいのでここも注意が必要なところ。頂上は東西200m、南北100mの広い雪原になっている。 |

|

| 大品山まで戻っても標高差だと、まだ半分だ。登山口までまだ800mも残っている。それでももう終わったような気がするのは何故だろう。 |

|

|

|

|

|

|

スキー場まで戻ったところで圧雪車が上がってきた。よく見たら運転していたのは会社の仲間だった。 リフト線(リフトの下)を走って降り、平井山荘に立ち寄った。登山の報告をする。 |

|

|

| 駐車場に向かってゲレンデを横切る。このスキー場で数年間、働いたことがある。立山山麓スキー場でも働いた。お客さんがいなくなった後のスキー場を見るのは懐かしい。何故かこんな風景も好きである。 |

|