| 夫婦山 |

|---|

| 所在地 | 富山市八尾町 | |

| 小井波登山口 | アプローチ | 八尾町から黒瀬谷をたどり桐谷から小井波へ |

| 登山口標高 | 464m | |

| 男峰標高 | 784m | |

| 標高差 | 単純320m 累計480m(GPSデータより) | |

| 沿面距離 | 周遊6.3Km(GPSデータより) | |

| 登山日 | 2024年1月5日 | |

| 天 候 | 曇り | |

| コースタイム |

駐車場所【10:10】(40分)松瀬峠(22分)男峰【11:12】<休憩48分> 男峰【12:00】(4分)展望台<展望6分>(10分)松瀬峠(13分)女峰<休憩5分>(8分)松瀬峠(22分)駐車場所<猿丸太夫探索36分>駐車場所【13:44】 登山時間2時間+猿丸太夫探索35分=歩行2時間35分 歩行2時間35分+休憩1時間=合計3時間35分 | |

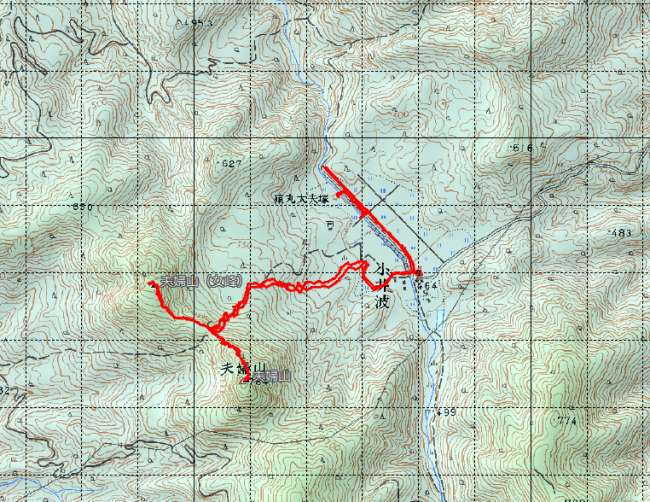

カシミール二万五千図 |

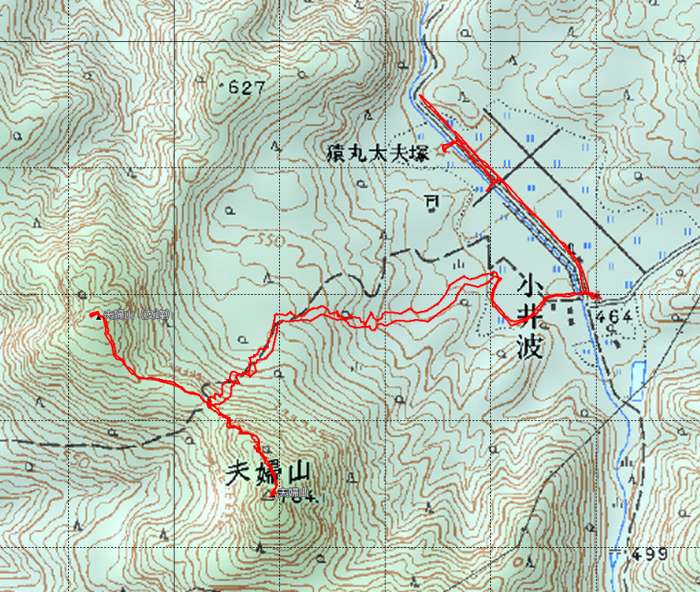

カシミール二万五千図 |

カシミール・カシバード(鳥瞰図) |

カシミール・プロパティ |

|

お正月に山に行くのを定例にしていたが、風邪や地震で行きそびれていた。 遅ればせながら晴れている日を待って夫婦山に向かった。 |

途中の久婦須川からのぞむ夫婦山(左が男峰で右が女峰) |

|

夫婦山は北日本新聞社発行の「富山の百山」(2014年8月)に次のように載っている。 「夫婦山はヒョウタンを縦に割り、そっと寝かせた姿に見える。古くは伊豆部山(いつべやま)といわれ、「古事記」にも登場する。「いつべ」とは神様に供するヒョウタン形の酒気のことである。」 後ろから祖父に(祖父岳)に見守られていると考えれば夫婦山のほうがしっくりした山名に思える。 |

小井波峠 これを越えると |

夫婦山が見えてくる |

|

豚舎の南側を350mほど巻いて行くと杉林の中に入っていく林道となる。その林道を250mほどたどると左側に看板があり、登山道となる。 積雪期は登山道が分かりにくいので注意が必要だ。林道を横切った後は杉林(左側)と雑木林(右側)の間を進む。 盆地の様なところに出たら左側からその盆地を巻いて行く。大きな岩がいくつも出てくる。その間を抜けて斜め右側にトラバースしていき、杉林と雑木林の間を直登していけば松瀬峠に出る。急登なので積雪が多いときは胸ラッセルとなる。 |

豚舎手前のいつもの場所に車を停めさせてもらう |

豚舎の横(南側)を行く |

ここから山へ向かって林道に入る |

林道から登山道への分岐は積雪期は分かりにくい |

|

豚舎の南側を350mほど巻いて行くと杉林の中に入っていく林道となる。その林道を250mほどたどると左側に看板があり、登山道となる。 |

「左 松瀬道」「右 山道」 山道の意味が? |

途中で林道を横切る |

久しく使われていないようなベンチ |

松瀬峠の下は大きな岩がいっぱいある |

|

盆地の様なところに出たら左側からその盆地を巻いて行く。大きな岩がいくつも出てくる。その間を抜けて斜め右側にトラバースしていき、杉林と雑木林の間を直登していけば松瀬峠に出る。急登なので積雪が多いときは胸ラッセルとなる。 |

転がってきたものではなく初めからあったようだ |

松瀬峠への急登は積雪期の最初の核心部 |

昔は花嫁も通ったという、小井波と東松瀬を結ぶ松瀬峠 |

向こう側へ降りれば東松瀬集落 |

右へ向かえば夫婦山女峰 |

左の夫婦山男峰へ向かう |

|

峠を越えてまっすぐ降れば東松瀬に出る。距離2.2Km、標高差は△380mほどである。 男峰へは左に折れていく。20mほど進むと目の前に急登が現れる。腕力のない方、スノーシューズやかんじきに慣れていない方にはかなりハードなところだ。 |

鞍部から最初の急登 |

積雪期はふたつ目の核心部となる |

急登の次に現れるのが岩の廊下 |

積雪期は意外と歩きにくいところ |

男峰の前衛峰のような大岩を左へと巻いていく |

|

これを左側から巻いていくのだが左側が切れ落ちているので注意が必要だ。胸ラッセルを強いられる時もある。 右側の岩にストックのピックをうまく当てて手がかりにすることも出来るが慣れていないと難しい。 最後の細い部分も手がかりが少ないので慣れている方にザイルを出してもらった方がいいかもしれない。これを越えれば頂上はすぐそこだ。 |

巻いた後の大岩の横は夏でも歩きにくい積雪期のみっつ目の核心部 |

積雪期は左側へ落ちないような慎重な歩きが必要 |

最後の狭いところは腕力勝負なのだが、意外と手がかりが少ない |

大岩を過ぎればなだらかな稜線歩きとなる |

頂上で待っていてくれる石の方位盤 |

石の方位盤と木の標柱 |

毛勝三山 剱岳 雄山 越中沢岳 薬師岳 |

北アルプスの主峰「剱岳」のアップ |

富山平野が一望できる頂上 |

南北の細長い頂上 |

頂上を後にする |

|

前方と左右は切れ落ちていて足下も平じゃないので先端まで進むのは危険。手すりとかはなく、どちらへ落ちても10m以上のフライトになる。 |

この狭い石の間を抜けると |

大岩の上の展望台への分岐となる |

展望台までは10mほどの距離 |

この大木の上を乗り越えて行った |

富山平野から能登半島が一望出来る展望台 だが手すりがなく、どちらへ落ちても10m以上あり危険 |

大木をまたがないでも西側に巻き道があった |

松瀬峠まで戻る |

女峰へは急なところはない |

女峰の頂上は男峰ほど視界はよくない |

富山空港がこんなふうに見える 奥に見えるのは四方の発電所と岩瀬港 |

登山口の豚舎まで戻る |

豚舎を巻く道 |

道路の水たまりはまだ氷ったままだった |

時間が余り、猿丸太夫の記念碑を見に行く |

| 猿丸太夫の塚 |

|---|

|

猿丸太夫は謎の人だ。藤原公任が選んだ三十六歌仙のひとりにも上げられていて、百人一首にも載っている。 「奥山に紅葉踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋は悲しき」は知っている人も多いと思う。 だが奈良時代の人なのか平安時代の人なのかもよく分かっていない。実存したかどうかさえ分かっていない。 そんな猿丸太夫が晩年に小井波に住んでいたという伝説が残っている。その塚を見に行った。 |

昭和40年に自動車道が開設された時の記念碑 |

廃村となった集落に道路開通記念碑だけが残っている |

まっすぐに整備された別荘川の横(西側)を行く |

行き止まりまで行ったが記念碑は見つからず |

来た道を戻る |

大きな記念碑だった記憶があるが... |

別荘川の反対側(東側)をたどってみる |

松の木が2本立っているところがあった |

中に入ってみると枯れた茅の中に石碑が立っていた |

周りの茅を少し刈り払ってやった |

三十六歌仙の1人「猿丸太夫」が晩年、ここで暮らしたという伝説がある |

こんなに広い田畑が廃村となって自然に帰っていくのは寂しい |

13時45分 駐車場所に戻る |

| 桐谷の光雲寺 |

|---|

|

帰りに桐谷の光雲寺に寄ってみた。もう数件しか残っていない桐谷の集落にある大きな寺だ。 集落に誰もいなくなってもこの寺だけは残っていると思わせるような雰囲気が漂っている。 無人となった村を高台から明かりをともしながら守り続けているお寺というのは格好いいし、ミステリアスでもある。そういうのが大好きだ。 |

立派な光雲寺の楼門(三門) |

2階に梵鐘があるので鐘楼にもなっている |

楼門(鐘楼?)の2階に上ってみた |

ソロバンの珠のようなものは除夜の鐘の時に使う? |

「南無阿弥陀佛」と書いてある(宗派は浄土真宗) |

梵鐘を作った願主は第18世ご住職(昭和24年) |

三門(山門)と鐘楼がいっしょになったものを鐘門と呼ぶらしい (室町時代に多く造られたとのこと) |