| 小佐波御前山 |

|---|

小佐波御前山広場より富山平野、富山湾をのぞむ

| 所在地 | 富山市(旧大沢野町) | |

| 小佐波御前山 | アプローチ | 大沢野(旧)猿倉スキー場 |

| 登山口標高 | 175m | |

| 標 高 | 754m | |

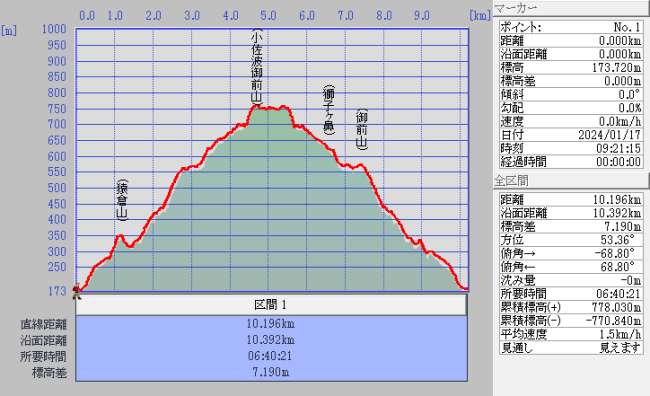

| 標 高 差 | 単純580m 累計770m(GPSデータより) | |

| 沿面距離 | 往復10.4Km(GPSデータより) | |

| 登山日 | 2024年1月17日 | |

| 天 候 | 晴れ | |

| コースタイム |

駐車場【9:20】(35分)バーベキュー広場<休憩5分>(15分)猿倉山(1時間5分)御前山(1時間35分)小佐波御前山【12:55】<休憩1時間20分> 小佐波御前山【14:15】(45分)御前山<休憩10分>(30分)バーベキュー広場(20分)駐車場【16:00】 登り3時間30分+降り1時間35分=歩行5時間5分 歩行5時間5分+休憩1時間35分=合計6時間40分 | |

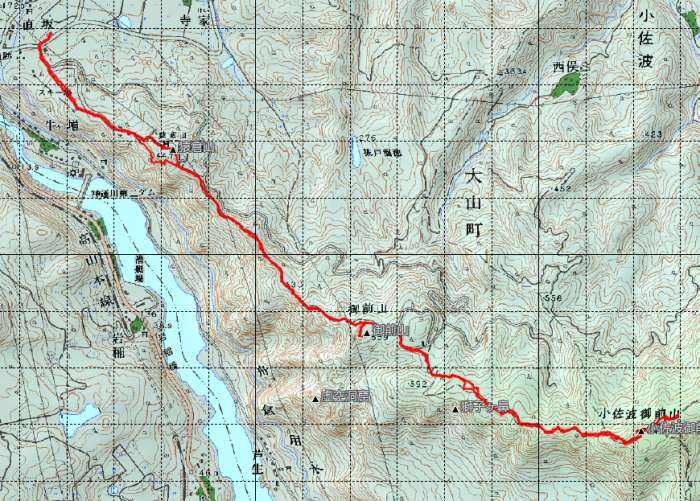

カシミール五万図 |

カシミール二万五千図 |

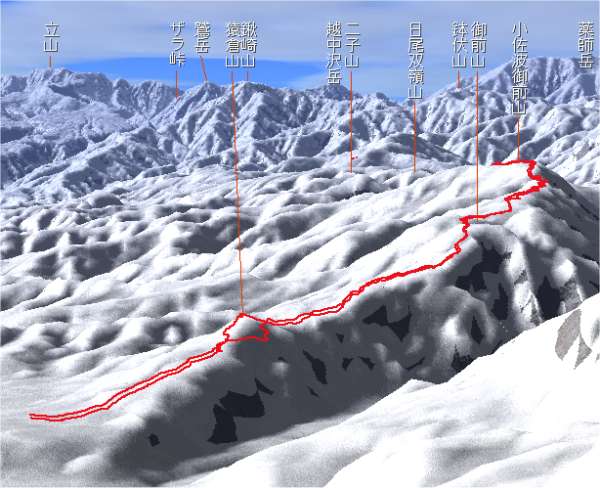

カシミール・カシバード(鳥瞰図) |

カシミール・プロパティ |

|

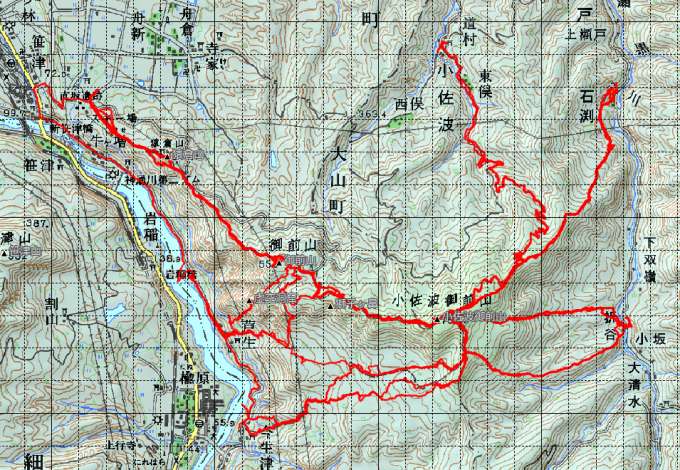

小佐波御前山は手軽に登山が楽しめるいい山だと思う。頂上には立派な避難小屋もあり、雨に降られても快適なランチが楽しめる。 解説本には笹津、芦生、小佐波の3カ所からの登山道が紹介されている。(小佐波からの登山道は林道だが、かなり荒れてきているので注意) 特に冬季は何処から登ってもいいので楽しみ方の幅は広がる。下に今まで登ったことのある9コースのトレースを掲載。 |

過去に登ったことのある全9コース |

駐車場に車を停めさせてもらう |

このあたりはいつも風が強い |

|

(旧)猿倉スキー場の駐車場に車を停めさせてもらう。風邪が強く、心が折れそうになる。 スノーシューズの固定バンドが硬くて、とめるのに苦労した。経年劣化なのか、寒さからなのか分からない。なんとか固定して出発した。 |

(旧)猿倉スキー場ゲレンデを直登する |

|

スキー場のゲレンデを直登する。最高の天気と誰もいないシチュエーション。気持ちがいい。 バーベキュー広場近くで左からのトレースと合流した。どこから来たんだろう? |

今回はまっすぐ歩けていないような気がする |

トレースがあると思ったらカモシカのものだった |

ちびっ子広場からの登山者がいたようで合流する |

|

バーベキュー広場を過ぎて、急登に向かって登りはじめた瞬間に両足のスノーシューズが外れた。 締め足りなかったのだと思い、足下を見たらゴムバンドがない。よく見たら両足で6本あるはずのバンドが1本しか残っていない。 5本が同時に同じようなところで切れてしまっていた。何がおこったのだ? |

NSRのバンドが5本同時に切れた |

| 車に戻ればカンジキがある。戻るか? それともこのまま、つぼ足で行くか? 後者を選んだ。 |

先行者は一人 |

振り返ってのぞむ富山平野 |

|

バーベキューのテーブルの下にスノーシューズを隠して猿倉山に向かった。 行けるところまで行く。こんな中途半端なところで引き返すわけにはいかない。(←性格が解る) |

猿倉神社 |

雑念を払って(?)参拝する |

|

トイレも水場もあり、登山口としては申し分のないところである。 冬季はゲレンデを直登しなければいけないが、斜度もあまりなく、ウオーミング・アップに、ちょうどいいコースである。 |

猿倉山のシンボルとなった風の城 |

こんな冬の景色が大好だ (箱庭に通じるような) |

|

猿倉山には猿倉城趾の記念碑と猿倉神社があり、登山の安全を祈願して行くのもいい。風の城へ登れば立山連峰が一望に出来る。登りはこちらのコースをお勧めしたい。 |

こんな景色の中を歩いていたら、全てを忘れてしまえそう |

色を抜いてみたら(白黒にしたら)墨絵になった |

|

東屋の先10mほどのところに展望台があり神通峡や楡原の街並み、猿倉山から御鷹山への山並みが展望できる。 さらに降った(猿倉山から200mほど)鞍部から本格的な登山道となる。 御前山まではアップダウンが続く尾根歩きとなり、急な階段もいくつかあるので、降りには注意が必要。 |

雪の爆弾も雪が軽いので痛くはない |

それでも冷たいので帽子は被っておいた方がいい |

|

1人で雪山を歩いていて、いつも感じることがある。自分は生まれる前から雪山を歩いていたのかもしれないと... そんな馬鹿なことを考えるくらい、雪山が恋しい。神岡の山奥で生まれ育った記憶がそう思わせるのだと思うが、心に浮かぶ想いは妙に生々しい。 |

風に舞った粉雪が木の間の朝日に輝く一瞬 |

御前山分岐に到着 |

御前山のトイレの横を行く |

|

御前山は寄らずに通過した。つぼ足だったので頂上までの体力が心配だった。 この後、頂上手前の壁まで急登はない。ひたすら歩くだけだ。御前山から林道を500mほどたどって反射板上の広場を目指す。 |

雪は深くなってくる |

一人で見るのがもったいないような風景 |

いつもはこのあたりで登頂を確信するのだが、今回は... |

|

先行者のトレースは反射板広場手前でショートカットして上の登山道へ抜けようとしていた。 嫌な予感がしたが登山道をラッセルするよりトレースをたどった方が楽だったのでそれに従った。 やっぱりというか、先行者は新しく出来た植林用の林道に迷い込んでいた。 その道は行き止まりになっていて、登山道に戻るまで、藪の中を右往左往していた。つぼ足にとって、藪漕ぎは最悪だった。 |

スノーシューズのトレースがあってもつぼ足はきつい |

最後の急登を登り切れば頂上はすぐそこだ |

|

その広場から頂上手前まで斜度もあまりなく、約1.5Kmの快適なハイキングコースとなっている。 途中に獅子が鼻と呼ばれる展望台がある。右方向にちょっと寄り道となるが、高さ約30mほどの奇岩とそこからの展望は素晴らしいので、寄ってみたい。 また、無雪期は反射板の広場まで車で入ることが出来るので、時間に余裕のない方や体力に自信のない方にもお勧め出来る山となっている。 |

昨年取り付けた看板が裏側に回っていたので |

180度廻して表側(道路側)に向けた |

|

頂上広場に出たが先行者はいなかった。避難小屋まで行ってみたがそこにもいなかった。広場に戻って大休止。 ランチをとっている時に男性が小屋の方向からやってきた。展望台の先で立山連峰を見ながらランチをとっていたとのこと。 ラッセルのお礼を言う。彼もMSRのスノーシューズを壊して修理した経験があるとのことで、ひとしきりMSRの修理の話で盛り上がった。 |

小佐波御前山広場の展望台となる木 |

小佐波御前山の「ふるさと歩道開通記念碑」 |

小佐波御前山の観光案内看板 |

広場から50mほど先にある避難小屋 |

| 頂上で、特に雪山の頂上で一人、ぼーっとしている時間が好きだ。何もしない。何も考えない。景色も見ているのか見ていないのかさえ分からない。そんな時間がいい。 |

白山社の祠は雪に埋もれていた |

ここにも看板を取り付けた(2枚作ってしまったので) |

| 14時15分、頂上を後にする。降りは登りよりごぼりやすく歩きにくい。ゆっくり降った。 |

帰路、御前山に寄ってみた |

落書きが消されてきれいになったシェルター |

夏場でも使われなくなってしまった遊具達 |

|

これらを企画して作った人達の気持ちを考えるとなんとも言えない気持ちになる。 山だけではなく、町の中の遊園地でさえ、子ども達の笑い声が聞こえなくなってしまっている。 |

猿倉スキー場まで戻る |

|

スノーシューズが壊れるというハプニングがあったが、登頂できた。正月そうそう縁起の悪い山行き(敗退)にならなくてよかった。 雪が少ないと登れる山が限定されてくる。無雪期は簡単な山でも中途半端な積雪だと難しくなってくる。大人気ないが「雪よ降れ!」 |

登りのトレースの横をつぼ足で駆け下りた |

| 突然壊れたスノーシューズ |

|---|

|

同じようなところがほぼ同時に5カ所で切れてしまった、信じられないような出来事だった。 撤退することが出来るような状態で起こるのならよいのだが、雪深い山中で起こったら遭難に繋がるかもしれないような出来事だった。 |

|

|

2年前(2021年)に中央の布を張っているアルミがすり減って剥がれたのを、ドリルで穴を開けて番線で縛った。全部で10カ所だった。 他に中央部が折れて溶接が剥がれたのをボルトで固定した。これでしばらくは大丈夫だと思っていたのだが今度はバンドが切れてしまった。 現在(2024年1月)NSRのライトニングは6万円ぐらいしているらしい。バンドは1本1万円らしいので6本買うと6万円。 どちらも買えない。今回もなんとか修理しなくては... |

アルミがすり減って抜けたのを番線で縛る(10カ所) |

中央部の溶接がはがれたのをボルトで固定 |

|

5本のバンドが同時に切れてしまった理由が解ってきた。 なだらかなところを歩いていたときはスノーシューズをスリッパのようにひっかけて歩いていただけだったのだが、急斜面になったとたんにスノーシューズと登山靴との間に角度が出来、バンドに負荷がかかってしまったようだ。 そして、一瞬にして5本のバンドが切れてしまったのだと思われる。残った1本は負荷のあまりかからないつま先の方のものだった。 |