| 雨乞岩 |

|---|

虚空洞窟(雨乞岩)

| 所 在 地 | 富山市(旧大沢野)芦生 | |

| アプローチ | 国道41号線笹津橋から神通川右岸へ入る | |

| 登山口標高 | 137m | |

| 標 高 | 559m(御前山) | |

| 標 高 差 | 単純422m | |

| 沿面距離 | 4.3Km | |

| 登 山 日 | 2025年6月18日 | |

| 天 候 | 晴れ | |

| コースタイム |

芦生【9:25】(2時間5分)雨乞岩<休憩15分>(35分)御前山【12:20】<休憩35分>(35分)芦生登山道(30分)芦生【14:00】 登り2時間40分+降り1時間5分=歩行3時間45分 歩行3時間45分+休憩50分=合計4時間35分 | |

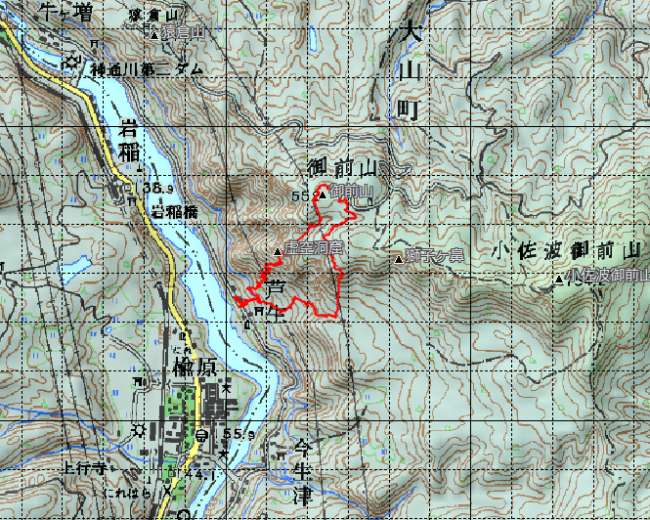

カシミール五万図 |

カシミール二万五千図 |

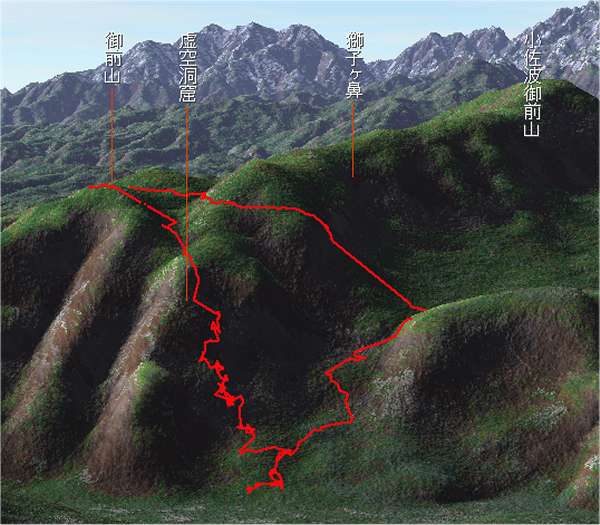

カシミール・カシバード(鳥瞰図) |

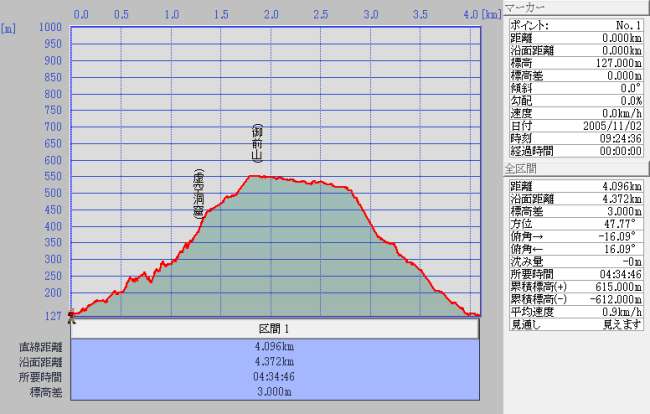

カシミール・プロパティ |

| なんとなく気になって、雨乞岩に向かったのが10日前だった(6月9日)。印刷して持ち込んだ地図の緯度を10秒書き間違えていて、現在地が分からなくなってしまい、敗退した。今回はそのリベンジである。 |

〇〇さんの家の前に車を停めさせていただく |

| 前回(10日前)も、5年前も、ここに車を停めさせてもらった。〇〇さんは笑顔が素敵な気さくな方なので、つい寄ってしまう。9時25分、出発。 |

駐車場所から50mほど先に登山口がある |

山平(廃村)経由で小佐波御前山へ通じている |

| 駐車場所から50mほどのところに小佐波御前山の登山口がある。そこに入るとすぐ両側に石碑が立っている。昔は寺があったようだ。 |

「法雲院跡」と書いてある |

「上行寺開山地記念碑」と書いてある |

| 現在、楡原にある上行寺の前身がここ芦生にあったとのこと。寺の名前は法雲寺で1532年に楡原に移転して上行寺と改名する。残された芦生の寺を法雲院と改名したとのことである。 |

神社のように見えるが寺だった(法雲院?) |

ガラス戸越しに室内の写真を撮った |

| 登山道は法雲院跡の石碑の裏から始まる。舟倉用水まで竹藪が続く。あまり整備されていない。 |

寺の横に登山道がある |

竹林の中を行く |

|

用水を横切ると小佐波御前山への登山道となる。こちらも草刈りはまだされていないようだ。 降りはここを使う予定なので、ちょっと心配になった。 |

舟倉用水に出る |

用水をつききっていくと小佐波御前山へと通じている |

| 用水を左へ80mほど降ると右側に踏み跡がある。ピンクのテープでマーキングしておいた。 |

用水を100mほど降ると右側に踏み跡がある |

ピンクのテープでマーキングする |

すぐに藪漕ぎが始まる |

灌木と笹の藪は歩きにくい |

|

踏み跡があるのは用水道路ののり面だけで、登り切ると踏み跡は消える。 歩きやすいところを選びながら進む。すぐに沢にぶつかる。この沢は下は広いのに上に行くにしたがって両側が急峻になっている。 入らない方がいいという予感にしたがって左側(右岸)をたどる。これは前回と同じ。 |

この沢は深いので左側(右岸)を行く |

杉の樹林帯は歩きやすい |

杉林が切れると歩きにくい |

| 徐々に斜度が増してきたところで見覚えのある木までたどりつく。前回敗退して引き返したときに横にあった木だ。 |

この木には憶えがある(前回の敗退地点) |

| このあたりは沢なのだが水流はなく歩きやすい。灌木や草を頼りに登る。 |

歩きやすいので小さな沢を行く |

目の前に現れた岩を左側から巻いた |

|

正面に岩が見えてくる。高さはないが幅は10m以上ありそうだ。右が沢芯だが左のほうが安全に見えた。左から巻くことにした。 ここは右側が正しいコースだった。だが、致命的なミスではなく、後でリカバリー出来た。 |

この幅の広い岩を左側から巻いたのが失敗だった |

萱の木はチクチクして痛い |

子どもの頃は「ガヤノミ」と呼んでよく食べた |

|

灌木の中を藪漕ぎしながらたどると右側に大きな岩が見えてきた。なんとなく見覚えがある。 前回、左に見えていた「ローソク岩」と名付けた岩に似ている。だとしたら、予定のコースを外している。 |

この岩の右側を登った記憶があり、岩ノ下をトラバースして右に回り込む |

|

まっすぐ行ってもいけそうな気がしたが、単独なので危険は犯さないようにした。岩の下を回り込んで右に移動する。 最初に出会った大岩は右から巻けばよかったようだ。次回は間違えない。(次回があればだが...) |

岩の右側に回り込んだところは |

草付きの急斜面だった |

足場が見えず、掴んだ草が頼りの登りとなる |

|

前回は雪のない3月だったので歩きやすかったが、今回は草だらけ。足場が見えない。 足が滑ったときに体重を支えているのは握っている草だけなのが心許ない。慎重に時間をかけて進んだ。 |

回り込んだ岩が左側に見える 前回ローソク岩と名付けた岩だ |

対岸に見えるのは国道41号線と神通川第二ダム湖 |

| 左に寄りすぎていたツケが最後まで祟った。テラスがある岩は右側にある。急な草付きは上に登るのは難しくないが、トラバースが難しい。 |

テラスに出る最後が急登 |

テラスに出て振り返る |

テラスから先に危険なところはない |

|

強引に、なんとかテラスの上に出た。もう危険なところはない。気分的にもここはテラスだ。だが、振り返って眺めた風景には、ちょっとがっかり。 間近に見えたのは日常の楡原の街だったから。奥に見えるのは洞山、大高山、西新山だろう。 |

50mほど林の中を登ると |

雨乞岩への登山道に出る |

|

登山界には「頂上はゴールではない。まだ道半ばと思え。」という諺がある。特にエヴェレストなどの山は降りのほうが大変らしい。 だが、今日の登山はこのテラスがほぼゴールだと思った。もう難しいところも危険なところもない。 |

左へ30mほど降ると |

雨乞岩(虚空洞窟)が現れる |

|

簡単な藪漕ぎを50mほど登ると雨乞岩への登山道に出る。左に30mほど降ったところに雨乞岩がある。 高さ30m以上もありそうな岩の最下部に洞窟があって、その中に祠がある。 |

洞窟がある岩の高さは30m以上 |

|

洞窟の大きさは幅が約10mで奥行きは1番深いところで5mほどある。 その中央あたりに祠がある。岩で扉が押さえられていたのは扉のちょうつがいが壊れていたからだった。 戸を開けてみると、どこかから入った落ち葉でいっぱいだった。少しきれいにした。枯葉はどこからはいったのか? |

幅10mで奥行き5mほどの洞窟 ←クリック |

|

毎年6月13日に寺家の帝龍寺が雨乞岩屋祭礼を行ってきていた。平成17年からは13日前後の土曜日に変更されているらしい。 今年で言えば14日が土曜日なので4日前ということになる。祠の中が枯葉でいっぱいで掃除もされていなかったようなので、今年は祭礼は行われなかったのだろう。 |

不動明王が祀られている祠 |

扉が壊れているので石が積まれていた |

中に安置されているのは不動明王の石像 |

御前山へと向かう |

雨乞岩の上部を左に見ながら登る |

| 11時40分、雨乞岩を後にする。あとは帰るだけなのだが御前山まで180m登らなければいけない。登り返しのある登山のような気がした。 |

小ピークを越えて |

小さな沢に降りて登り返してまた沢に出る |

|

40〜50mほど登って小さなコルを超えると10mほどの降りになる。降って沢を渡り、登り返すと次の沢に沿ったトラバース道となる。 100mほどトラバース道をたどると小さな滝につきあたる。その左岸を2m程登ってから50mほど沢をたどる。 左側に見えてきた登山道を20mほど登ると登山道は沢に沿った道(右)と北電の鉄塔の点検道(左)に分かれる。 点検道は御前山に真っ直ぐに向かっているのでそちらを選んだ。かなり荒れていた。 |

そのふたつめの沢を左に見ながらトラバース |

小さな滝を登ったら |

沢すじを50mほどたどる |

ロープがあるが使わない方がいい(古い) |

沢道を離れて北電の鉄塔点検道に入る |

点検道は荒れたままになっていた |

足下が見えないくらいに灌木が覆っていた |

12時20分 突然ふんわりと御前山の頂上に出た |

|

12時20分、突然、御前山の頂上に出る。御前山は広場になっていてどこが頂上か分からない。 以前あったブランコやジャングルジムも撤去されて、きれいになっていた。この方がいい。 |

御前山のシェルターでランチをとる |

以前ブランコとジャングルジムがあった広場 |

このトイレは使えるのか? |

林道を離れて脇道に入る |

脇道から点検道に入る |

|

降りは北電の点検道を使わせてもらう。降りていくと芦生から廃村となった山平(さんでら)への登山道に合流する。 日の当たっている所は草が生い茂っていたが、樹林帯の中は草もなく歩きやすかった。 |

この鉄塔から次の鉄塔に向けて |

地図に載っていない道をたどる |

ジグを切った道が杉林に入るとまっすぐな急降の道に変わる |

最後は橋を渡って芦生からの登山道に入る |

芦生へと登山道を降る |

舟倉用水に出る |

用水を横切って竹藪の中を降る |

14時ちょうど 県道まで戻る |

|

14時ちょうど駐車場所までもどった。磁石と地図を頼りに登る山行は面白い。(GPSで位置の確認はしているが) 雪山が楽しいのはこの要素があるからだと思う。登りたい山の地図を広げ、攻めやすいコースをさぐる。そして自分の描いたコースを地図と磁石だけを頼りに登りきる。 頂上に立ったときのうれしさは登山道をたどるだけの山行きとは比べるべくもない。 |

帰りに天湖森に寄って雨乞岩を眺めてみた |

|

携帯にダウンロードしたヤマップなどの軌跡を忠実にたどっている登山者をよく見かけるようになった。だが、そんな山行のどこが面白いのだろうと思う。 それだけではなく、そんなことばかりしていたら誰も行ったことのない山に登る技術も知識もいつまでたっても身につかない。 「そんな誰も行ったことのない山なんて、行くつもりはない」という声が聞こえてきそうだが... |

| この日見かけた花 |

|---|

ノアザミ |

ハナニガナ(?) |

シロバナニガナ(?) |

キリンソウ |

オカトラノオ |

ウツボグサ |

ヤマツツジ |

シモツケ |

オオキンケイギク(特定外来生物) |