| 雨乞岩(虚空洞窟) |

|---|

雨乞岩と不動明王の祠(2020年1月17日撮影)

| 所 在 地 | 富山市(旧大沢野)芦生 | |

| アプローチ | 国道41号線笹津橋から神通川右岸へ入る | |

| 登山口標高 | 137m | |

| 標 高 | 253m | |

| 標 高 差 | 単純116m | |

| 沿面距離 | 4.0Km | |

| 登 山 日 | 2025年6月9日 | |

| 天 候 | 晴れ | |

| コースタイム |

芦生【9:30】(35分)敗退地点(10分)舟倉用水(35分)県道188号線(20分)芦生【11:10】 歩行1時間40分+休憩0分=合計1時間40分 | |

カシミール五万図 |

カシミール二万五千図 |

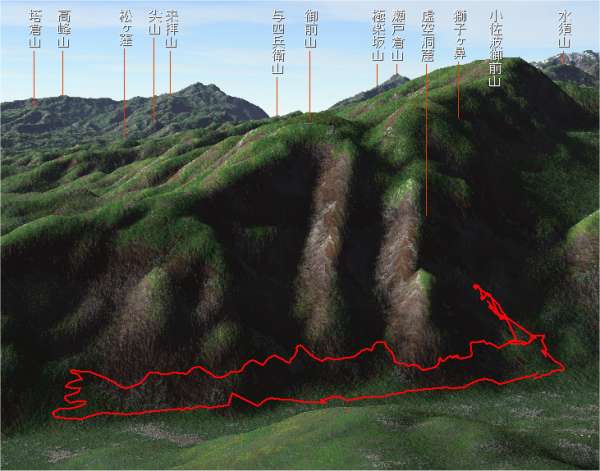

カシミール・カシバード(鳥瞰図) |

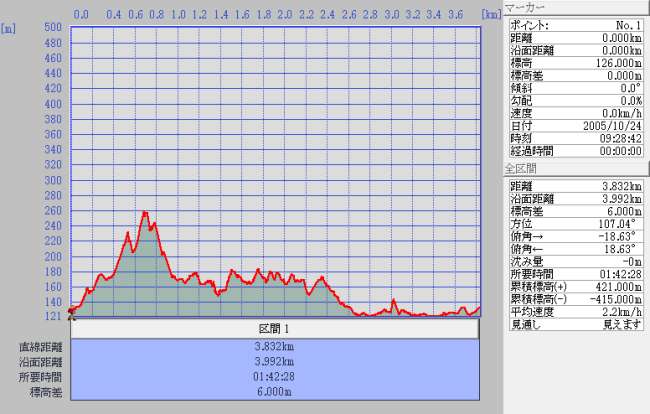

カシミール・プロパティ |

|

御前山の中腹にある雨乞岩(虚空洞窟)に向かった。選んだのは直下の集落「芦生」からのダイレクト直登コース。 藪漕ぎと草付きの壁のあるコースだ。多少、危険なところもあるが、上からのコースとは別物の面白さがある。 |

県道188号線にある小佐波御前山への芦生登山口 |

何かの石碑 |

上行寺開山地記念碑(これも意味不明) |

神社 |

|

小佐波御前山への登山口は猿倉山森林公園、今生津、芦生の三カ所にある。その中のひとつ芦生から取り付く。 30mほど登ると舟倉用水に出る。そのまま用水を横切って行けば山平(さんでら)で今生津からの登山道と合流して小佐波御前山へと続く。 |

神社の左側に登山道がある |

竹取物語の世界 |

舟倉用水に出る |

用水を左側(下流)に向かってたどる |

|

用水で登山道を離れ70〜80mほど用水を下流に向かってたどると右側に踏み跡がある。 ここから取り付く。踏み跡はすぐになくなり、杉林の中の藪漕ぎとなる。歩きやすいところを選びながら上へとたどる。 |

70mほどで用水を離れて藪に入る(踏み跡あり) |

踏み跡はすぐになくなり、杉林を行く |

沢に出たところで右岸(左側)を選ぶ |

杉林を抜けると灌木帯となる |

小さな沢をたどるが斜度が増してくる |

|

途中で沢にぶつかる。上に行くほど切り込んでいるので左側を選んで進む。 斜度が増してきたところで、(カシミールから印刷した)地図を出して現在地を確かめた。 GPSが示す緯度が思っていた緯度と10秒ぐらい違う。緯度の10秒は距離にすると300mだ。樹木で視界も効かないので現在地がまったく分からなくなってしまった。半分パニック状態。 以前、偵察して分かったことだが登れるコースは30mほどの幅しかない1カ所だけである。そのピンポイントのコースを外したら登れない。 撤退を決めた。リベンジを期す |

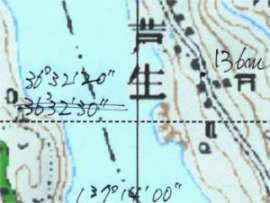

後日談:地図に緯度を10秒間違えて記入していた 誤 36度32分30秒 → 正 36度32分20秒 |

壊れたGPS(左)と現役の古いGPS(右) |

|

現在、使っているのは右側の20年以上も前の地図が載っていないモノクロ画面の古いGPS。 現在地の緯度と経度を調べるのとホームページ用の軌跡をとるためだけに使っている。 |

斜度は45°くらいになってくる |

|

取り付きを300mも間違えたと思えないので舟倉用水をたどってみる。トンネルにぶつかる。 下側に20mほど降る迂回路に入る。これを下巻きと言うのだろうか?(高巻きの逆で) |

舟倉用水を降るとトンネルになっていた |

狸の死骸に出くわす |

| これといった手がかりも得ないまま用水をたどり、途中で県道に降りた。この県道には二つの石像の群落がある。寄ってみた。 |

ウツギ |

ウリノキ(人形のようで可愛い) |

| おおざわの石仏の森 |

|---|

おおざわの石仏の森の無料休憩室 |

無料休憩室の入口 |

無料休憩室の室内と監理人 |

石仏群 |

知識のある方には解るのだろうが |

私にはまったく解りません |

上から見下ろす |

無料休憩室と神通川第二ダムのダム湖 |

| ふれあい石像の里 |

|---|

近くにある「ふれあい石像の里」 |

こちらの方が個数が多く、密集している |

石仏じゃなく人間がモデルになっている |

写真を中国に送って作らせたそうだ |

現在はくすんだ色をしているが以前は真っ白だった |

国道41号線から見ても不気味だった |

自分とそっくりな石像を作ってここに並べた人達は、これに何を求めていたのだろう? |

11時10分 車まで戻る |