| 蕎麦角山 |

|---|

蕎麦角山頂上でのランチタイム

| 所 在 地 | 飛騨市宮川村 | |

| アプローチ | 猪谷から国道360号線を入る | |

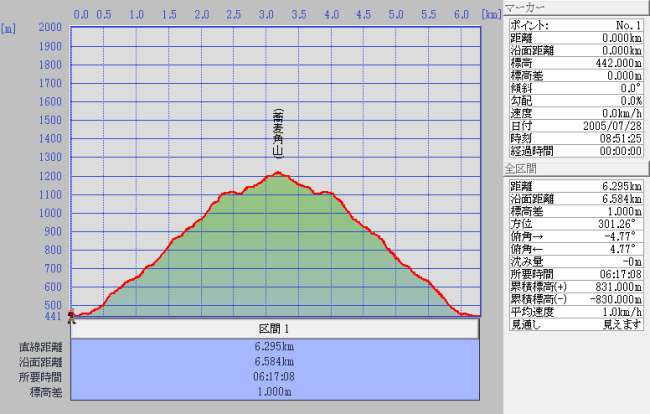

| 登山口標高 | 440m | |

| 標 高 | 1222m | |

| 標 高 差 | 単純782m 累計830m | |

| 沿面距離 | 往復6.6Km | |

| 登 山 日 | 2025年3月13日 | |

| 天 候 | 晴れ | |

| コースタイム |

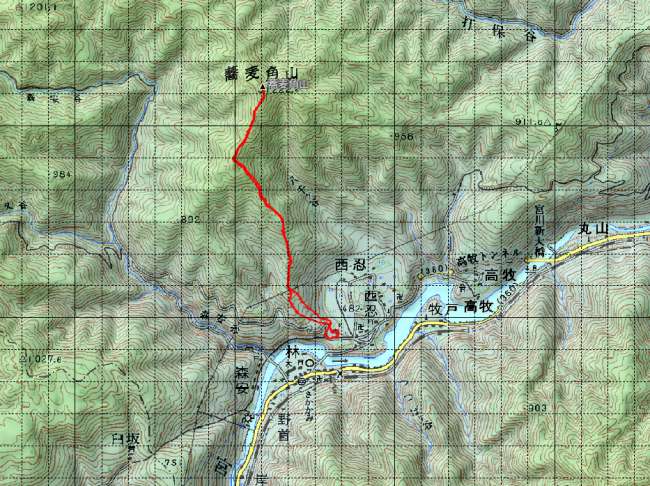

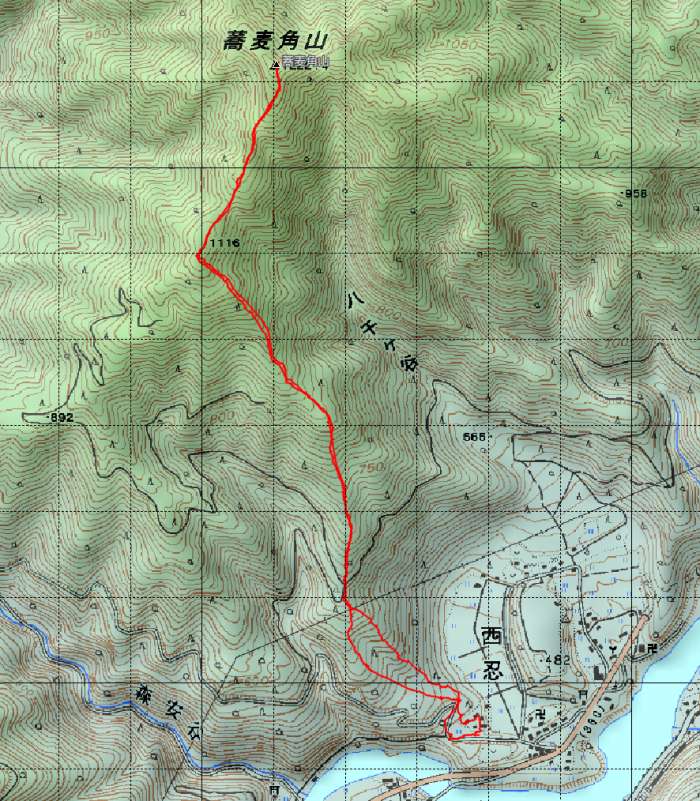

西忍集落【8:50】(3時間10分)1116mピーク<休憩5分>(35分)蕎麦角山頂上【12:40】<休憩1時間> 蕎麦角山頂上【13:40】(20分)1116mピーク(1時間10分)西忍集落【15:10】 登り3時間45分+降り1時間30分=歩行5時間15分 歩行5時間15分+休憩1時間5分=合計6時間20分 | |

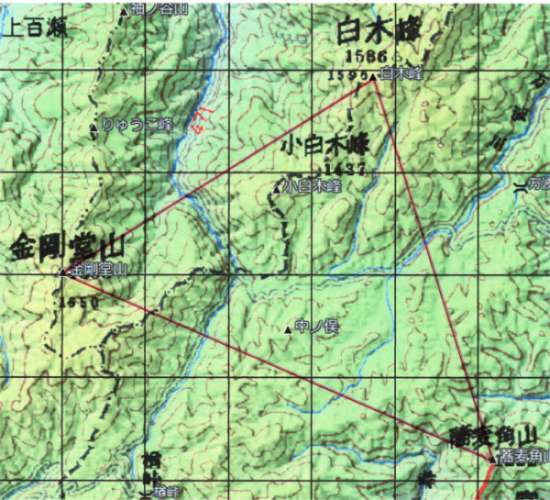

金剛堂山と白木峰とのトライアングルとなる山(カシミール二十万図) |

カシミール五万図 |

カシミール二万五千図 |

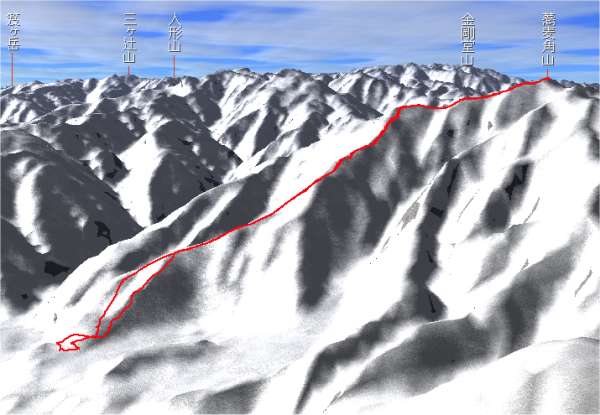

カシミール・カシバード(鳥瞰図) |

カシミール・プロパティ |

|

蕎麦角山は金剛堂山と白木峰とを結ぶと正三角形になる位置にある山である。 「それで?」と言われたら返す言葉がないのだが、個人的にはちょっと面白い山だと思った。 また、戦国時代、途中の1116mピークに「忍城」という山城があった山でもある。(1531年3月三木氏に攻められて落城) |

西忍集落からのぞむ蕎麦角山への稜線(下山後に撮影) |

|

2003年の登山記録をみると林道終点(1030m)から登山道をたどって、山頂まで30分で登ったと記されている。 また、山頂から南方向(万波方向)の尾根にも東方向(高巻集落方向)の尾根にも道があったとも記されている。20年前は登山道があったようだ。 |

林道入口に車を停めさせてもらう |

前回、ここをまっすぐに行ってしまって敗退 |

|

前回は右にある林道に気づかずに左の林道をまっすぐに行ってしまい、最終的に国道360号線に戻ってしまった。 間違えた林道のすぐ右上に予定していた林道があったのに気がつかなかった。(雪が多くて) 意気消沈して登り直す気になれかった。あっけない敗退だった。今回はそのリベンジである。 |

山へ向かう林道はその右上にあった |

左へカーブしているところから斜面に取り付く |

まずは杉の植林帯を行く |

右の尾根に取り付く予定だったが間違えた |

|

今回は体が重い。20歩ほど歩いては止まり、息を整える。そんなことの繰り返しになった。 出だしから「今日はダメかもしれない」という思いが頭をよぎる。 |

杉林を抜けると明るい尾根となった だが足があがらない |

|

引き返す理由を考え始める。いくつもの、もっともらしい理由が頭に浮かんでくる。だが、「前回敗退」の文字も頭に浮ぶ。 目の前に見える一番遠いところを見て、「とりあえず、あそこまで行ったら、また考えよう」と、だましだまし、しながら登った。 |

雪面すれすれにあったピンクのテープ |

標高500mあたりでも積雪は2mぐらいありそう |

|

ブナの木に巻かれたピンクのテープを発見する。(これが今回の山行で唯一発見したテープだった) 雪面すれすれにあったのは、今年は雪が多いからだろう。(取り付けた年は雪が少なかった) |

標高650mの鉄塔を超える |

尾根の右と左で植生が違う |

|

鉄塔が目の前に現れる。地図を見ると高圧線が尾根を横切っている。(地図をよく見ていなかった) 頂上まで、まだ五分の一ほどしか登っていないのを見てがっかりする。それでも、とりあえず、歩けるうちは歩く。 |

左側(西側)が杉で右側(東側)がブナ |

|

尾根の左側(西側)と右側(東側)で、植生が違う。特段に珍しいことではない。 特に杉の植林が入っているところは人間の手が入っているのでそうなりやすい。 |

左側の杉の植林帯 |

右側のブナの雑木林 |

|

ブナの木から蔓のようなものが2本ぶら下がっているのが見えた。よく見ると黒いビニールをかぶった直径1cmほどの電線だった。 太い幹を貫通している。引っ張っても抜けない。枝に引っかかっていた電線が長い年月で埋もれたようには見えない。穴を開けて貫通させたようにも見ない。何だろう? |

ブナの幹に直径1cmほどの電線が貫通していた |

ブナの木の反対側から撮る |

気持ちのいい尾根を行く |

|

ここは尾根の左側(西側)がカラマツ林で右側(東側)がブナ林になっている。 カラマツも植林の対象になっていた樹木である。寒冷地(北海道等)に多く植林された樹木で、岐阜県では珍しいかもしれない。 |

左側(西側)はカラマツ林 |

右側(東側)はブナ林 |

|

とりあえず見えるところまで行ってみると、まだ先に見えるところがある。(当たり前だが) そこまで行ってみるとさらに先が見える。しょうがないのでまた歩く。 そんなことを繰り返しているうちに、左に見えていた尾根(前回予定していた尾根)が近づいてきた。 そしてその尾根が見えなくなったと思った瞬間、稜線に立っていた。その尾根と合流したのだ。 |

12時ちょうど、1116mピークの稜線に出る 正面の白い山は金剛堂山 |

|

稜線のカラマツ林の先に見える白い山は金剛堂山のようだ。白木峰はまだ見えない。 稜線に出てしまえば頂上までは軽いアップダウンがあるだけだ。距離は800m。登頂を確信した。 特徴のない尾根なので、降りで通り過ぎないようにピンクのテープでマーキングしておいた。 |

右にコースを変える |

少しずつ降っていくと、なだらかな登りになる |

登山道があるかのような稜線を行く |

ここも右と左で植生が違う |

左側のカラマツ林 |

右側のブナ林 |

12時40分、稜線は続いているがここが頂上のようだ |

|

だらだらと登っていくと真っ平らな尾根になった。ずっと先の方は降っている様にも見える。頂上の近くにいるらしいが、どこが頂上か分からない。 GPSで緯度と経度を確かめる。立っているところが頂上だった。 頂上の標識を探すが見つからない。赤い布がぶら下がっているのが頂上の印らしい。 |

標識はなく、赤い布があるだけだった |

赤い布の上にピンクのテープでマーキング 木立の間の白い山は白木峰 |

|

見晴らしの一番いいところに簡単なテーブルを作ってランチタイムとする。 真正面に見えるのは唐堀山か? だとすれば、その先は大高山方面になる。 |

ご褒美のランチタイム |

ささやかなランチ |

| 13時40分、頂上を後にする。降りは楽なはず(早いはず)なのに、スノーシューズに引っかかる、くさった湿雪が重い。 |

左が降りのトレースで右が登りのトレース(1150m) |

| 少し登り返して山城のあった1116mピークに出る。ここで左に90度、方向を変える。 |

稜線を行き過ぎないようにマーキングしたテープ |

頂上から東側に延びていた尾根が遠くなる |

左が降りのトレースで右が登りのトレース(1050m) |

左が降りのトレースで右が登りのトレース(950m) |

雪が腐っていなければ高速道路のような尾根 |

|

同じコースを往復する登山は面白みに欠ける。周遊する方が面白い。 今回は同じコースの往復登山となってしまった。周遊する適当なコースが見つからなかった。 |

なんとも言えない変なブナの木が... |

前回たどろうとしていた |

西側の尾根は |

800mほど距離が長くなる |

| 前回どうしてこの左側(西側)の尾根を辿ろうとしたのか分からない。距離が800mも長くなるし、その分のメリットもない。 |

鉄塔までもどる |

登りに使った右の尾根じゃなく左の尾根から降る |

|

鉄塔まで戻って左側の尾根(北側の尾根)を選ぶ。登りで予定していた尾根だったので、どういう尾根なのか確かめてみたかった。 結果はどちらも同じような尾根で、「どちらを選んでもいい」だった。 |

こちらも快適な尾根が続く |

両尾根の間にある谷 |

|

15時10分、西忍集落まで戻る。朝、あんなにヘロヘロだったのに登頂でき、それなりに達成感を感じることができた。 目標を山頂にしなかったのがよかったのだろう。「とりあえず、あそこまで」を繰り返すことで登頂出来たような気がする。 |

西忍集落まで戻る |

前回ここのご主人に車を停める許可をもらった |

この家は屋根が壊れている |

この家の屋根も壊れたままだ |

15時10分 無事、車まで戻る |