| 青木大滝 |

|---|

打保谷二段滝上段の滝

| 所在地 | 飛騨市神岡町 | |

| 青木大滝 | アプローチ | 国道41号線から跡津川をのぼり佐古へ |

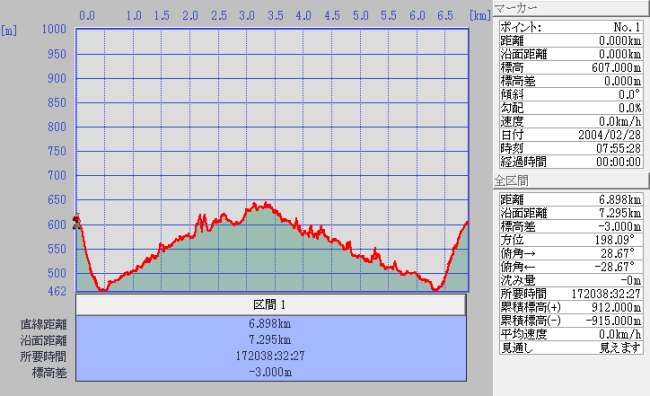

| 登山口標高 | 600m | |

| 標 高 | 640m | |

| 標 高 差 | 単純40m 累計300m | |

| 沿面距離 | 往復7.3Km(GPSデータより) | |

| 登山日 | 2023年10月14日 | |

| 天 候 | 晴れ | |

| コースタイム |

佐古【7:55】(20分)跡津川(2時間25分)青木大滝滝壺【10:40】<高巻き偵察1時間5分> 青木大滝滝壺<ランチ40分>【12:25】(1時間35分)跡津川(25分)佐古【14:25】 登り2時間45分+降り2時間=歩行4時間45分 歩行4時間45分+休憩1時間45分=合計6時間30分 | |

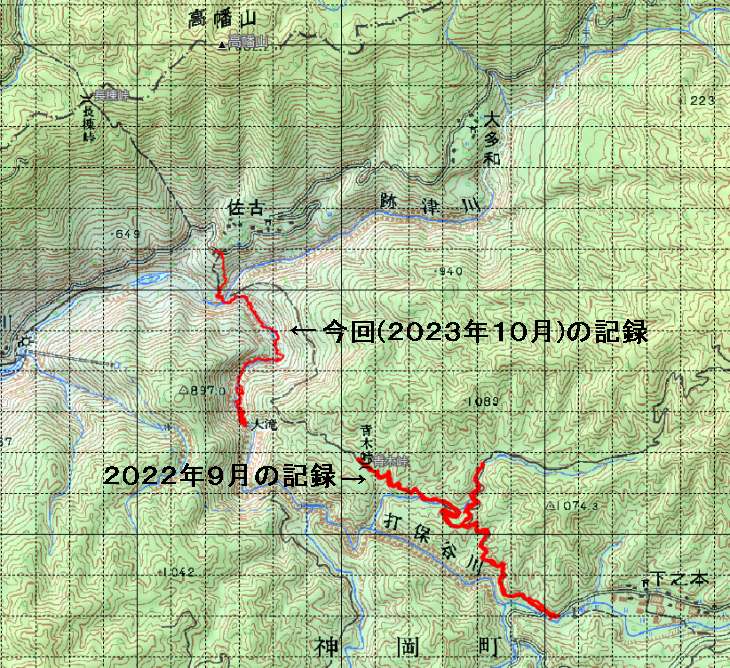

カシミール五万図 |

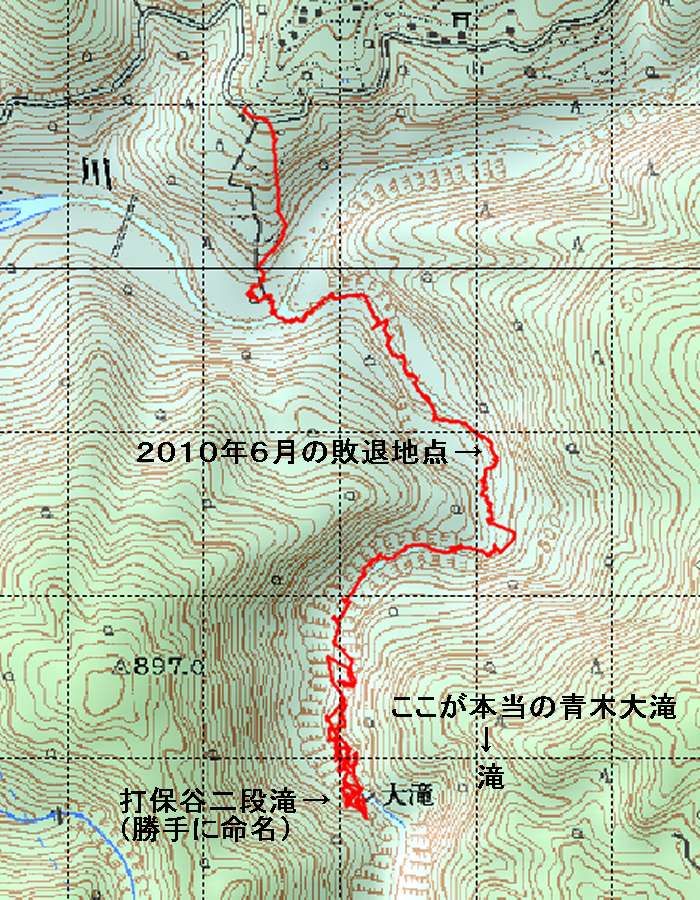

カシミール二万五千図 |

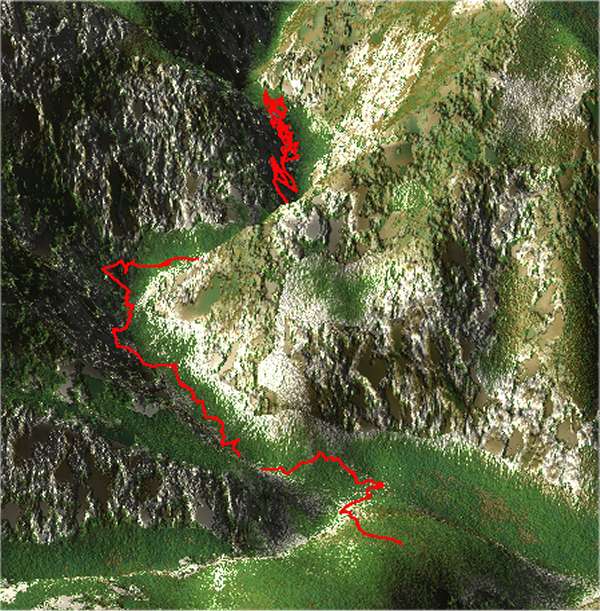

カシミール・カシバード(鳥瞰図) |

カシミール・プロパティ |

|

2010年6月に単独で青木大滝に挑戦したことがある。結果は敗退だった。 ←クリック 大きな岩ばかりの沢に途中で集中力が切れてしまった。ネットにも載っていない未知の沢と滝に恐怖感を感じていたのも事実だった。 その話をしたところ神岡の瑞巌寺の都竹さんから青木大滝の写真をいただいた。上流からでも簡単に行けるとのお話だった。 5月ということもあってか、かなりの水量を伴った大きな滝だ。改めて行ってみたいと思った。水量が少ない今がチャンス。 |

佐古の集落から跡津川へ降る |

初めは杉の植林帯 |

| 佐古の今も使われていそうな民家の横から跡津川へと降る。佐古から青木峠を越えて山之村への旧道がまだ残っている。 |

跡津川を徒渉する |

渡ったところが打保谷川出合 |

| 沢靴を持ってきていたが水量が少なそうなので持ち込まなかった。(車の中の置いてきた) |

どうしたらこんな大きな岩が流れてくるのだろう? |

| 歩いているうちに前回の記憶が蘇ってくる。特徴のある大きな岩は覚えていた。 |

水流が少ないので |

歩きやすいところ(?)を行く |

地図には両岸に岩崖の記号が滝まで続いている |

こんな淵がいくつも現れてくる |

普通に歩けるところはない |

プチ・クライミングを楽しみながら行く |

前回、単独で来たときは、このあたりで集中力が切れてしまって敗退 |

|

前回、「滝まで絶対に行く」という強い意志があったかどうかが記憶にない。 大きな岩を越え、何回も高巻きを繰り返しながら行くうちに、集中力が切れてしまった。 単独行の弱さ、怖さが好奇心を上回ってしまい、打保谷川の遡行3分の1の地点で敗退を決めた。 |

遠くからみると大きめの河原の石に見えるが |

近づいてみると石ではなく、大きな岩だ |

小さな谷なのに何故こんな大きな石があるんだろう |

ここで行き詰まるが、右側にバンド(岩棚)を発見 |

バンドの取り付きにトラ縄が残置してあった |

人が歩いて通れるくらいの高さのバンド |

|

大きな淵にでる。両側は切り立った岩壁。大高巻きを覚悟したとき、左岸3mほどの高さにバンドを発見する。 近づいてみるとトラ縄が残置されていた。バンドは黒部峡谷の水平歩道を思わせるような幅が2mほどで高さは背丈ほどのトンネルになっていた。 トラ縄を張ったのは釣り人か? |

バンドを越えたところから淵を見下ろす |

同じ川なのに、何故大きな岩のない淵が出来るのだろう |

岩、また岩 |

何処までいっても岩 |

尾根がひとつ違うだけなのに跡津川とは景色がまったく違う |

プチ・ボルダリングの連続 |

滝が見られなくても、この景色を見るためだけでも価値があると思える打保谷川 |

チョックストーン滝 |

この岩棚の上を行った |

滝は近いようだ |

淵の先に滝が見えるが、行き詰まってしまった |

左岸(右側)から高巻く |

少しトラバースしたが行き詰まり、さらに高巻く |

下から見えた滝の滝壺をのぞむ(打保谷二段滝下段の滝) |

滝の上流は深く切れ込んだ水路になっている |

ザイルを出してさらに高巻いたところで、もう一つの滝を発見(打保谷二段滝上段の滝) さらに高巻いて上流に向かったが滝は見つからなかった |

対岸の上部(100mほど上)に大きな滝が見えた これが青木大滝だ 青木大滝は別の沢(青木峠近くを流れる沢)にある滝だった |

都竹さんが2014年5月に青木峠近くから撮った青木大滝の写真 こんな大きな滝なら誰だって滝壺に立ってみたいと思いますよね? |

1時間の探索を終えて2段目の滝壺と繋がっている淵まで戻った |

水分補給をしないと脱水症になります(ご注意を) |

12時25分 下山開始 |

登りのルートは覚えていない |

ここは落ちても「冷たい」だけで済むかも... |

上流に民家や牧場がなければ泳ぎたくなるくらいきれいな淵 |

だいたいは登りと同じルートをたどっているようだ |

ここは登りの方が楽だった |

ルーファイは降りの方が難しい |

降りでも岩を登る |

水量が少ないので徒渉は簡単 |

佐古の民家の裏に墓地がある(石仏の間に墓石がある) |

14時25分 佐古の民家まで戻る |

2010年にアップした打保谷の中からの再掲です。

|

「源流を訪ねてⅣ」(岐阜新聞社)に跡津川の事が興味深く書かれている。 多分、こういったものは転載禁止だと思うが個人のサイトで営利目的ではないので許されるんじゃないかと思って載せた。 何よりもこの文章を沢山の人に読んでもらいたいとの思いからだ。 |

「源流を訪ねてⅣ」に出てくる跡津川と打保谷川のこと

|

高原川の支流跡津川を、上流へとたどると佐古の巣落へと行き着く。跡津川はここでまっすぐ東に上る川と、上流に向かって90度向きを変え右に上る川、つまり南にたどる川とに分かれる。 本流は、距離が長く河川規模も大きな南にとって上るこの川で、その源流には山之村が控えている。 さて、本流から分かれてまっすぐ東へと上る支流は、何と呼ぶ川なのか。神岡町全国で見ると、こちらの川も跡津川と記されていて、目を疑う。 本流も支流も同じ名前を持つ河川は、調べたわけではないがおそらく、全国でもまず例はないだろう。 信頼のおける国土地理院の地形図を見るとなんと、これにもまっすぐ東に上る川が、跡津川と明記されている。 ただし、本流とする山之村へと上る川には、河川名が記されてない。不思議なことである。念のために神岡町の役場に開いてみた。 それによると山之村へと上り、本流だと信じていた河川名は打保川と呼ぶそうだ。そして、支流だと思っていた東に上る川こそが本流で、跡津川である。こんな返答だった。 この見解について神岡町役場は「佐古の集落で分かれた二つの川は、1級河川のはじまる起点が、跡津川字兎畑九五番地先に定められている限り、その上流で展開する二つの河川には、跡津川と呼ぶ川の名は存在しない。 あえていうならば、まっすぐ東へ上る川が本流で、跡津川で良いのではないか」このような説明であった。 つまり、佐古の集落で、2本に分かれる河川はいずれも、1級河川の区間から外れているから、跡津川とは呼ばない。といったことだ。 この川を漁業権で管理する高原漁協に開いてみた。 「南に上り山之村を源流とする川が本流で、跡津川と呼ぶ。東に上る川はその支流で、大多和川と呼ぶ」 こういった回答であった。この認識が一般的で同感したが、しかし、役場から開いた河川名が気になることから念のため、いくつかの地図を開いてみた。 すると、地図によってはどちらの川にも跡津川の名が見え、釈然としない。また、役場の言う山之村から流れ下る打保谷川のことも細かく調べてみた。 その結果である。南に上るこの川は、山之村に入ってしばらくすると、打保川と森茂川とに呼び名が変わる。 これは、土地の人が長年呼び慣れた川の通称名でもある。山之村に突き上げる河川名を「打保川」とする役場の説明は、山之村から流れ下る川の名を、延長してとらえたものであった。 二つの川、つまり、本流も支流も跡津川、実にすっきりとしない。だがこういった場合は、あくまでも河川規模の大きい流れを本流と決めるのが主義。したがって、山之村へと上る川が、跡津川の本流で良い、そう決めた。 |

「源流を訪ねてⅣ」に出てくる佐古集落のこと

| 跡津川に洽った街道の栄えたころ、佐古の集落は重要な存在であった。つまり佐古の集落では、越中有峰の集落から大多和峠を越え、跡津川を下って高原川の本流に出て、ここで越中東街道と合流する有峰街道の往来と、跡津川の本流に洽って青木峠を南に越えて、山之村へと出入りする往来、さらには、佐古から見ると北西の位置にあり、池ノ山と高幡山との中間に位置する長棒峠を越え、越中の長棟(現富山県上新川郡大山町)へと行き来する道。このように、有峰街道の中にあって佐古の集落は、重要な道が交わる交差点でもあった。そのためこの集落には、人や物の往来を監視する関所、□留番所が置かれていた。 |

「源流を訪ねてⅣ」に出てくる青木峠のこと

|

佐古の集落から跡津川の源流、山之村へと出入りする道の話である。 鎌倉街道のわき道ともいわれたこの道には、青木峠と呼ぶ標高860メートルの難所があり、昭和30年代までは、山之村で飼われ、越中へと運ばれた農耕牛馬(国府、神岡、上宝、丹生川村などの主から預かって育てる牛馬)が頻繁に通った。 また越中からもその時代までは、塩や魚、薬などの生活物資が日常的に運ばれた。 そんな街道に陣取っていた青木峠は別名「青木嶺」とも呼ばれたが(峠のことを嶺と書いた時代もあった)、一方では「青木ケ原」、あるいは[青木平」とも呼ばれていた。 この「原」と「平」を意味するものは、そこは鞍部とか頂というよりむしろ、それには似つかない平たんな場所で、どこが峠であるのか判然としない地形であった。 だから、その名があてがわれた。そんな峠の一帯には、湿地が広がり、春ともなればミズバショウが一面に咲くと聞いた。 青木峠を越え、佐古の集落と山之村とを行き来した道筋には、下山と呼ぶ集落が、ぽつんとあったことが記録に残る。 この集落は、萱葺きの萱を茂らせる萱場(萱野)でもあり、別名として荒屋とも 呼ばれていた。 今はないかつての下山の集落は、1673年からの延宝年間、穀物が収穫できないといった最悪の天候に見舞われ、多くの餓死者を出した。 そのため16軒あった家々は、3軒を残して離散し、廃村同然となった。また江戸時代末期の冬期には、今の生活では考えられないが、火種がなくなったことで、集落の者全員が、一夜にして凍死したことも記録に残されている。 青木峠を越えるこの古い道は今、一部は山之村から車も入るが、それ以外は廃道と化し、通う者もない。 |

|

この他にも読んでもらいたい文章は沢山あるが、きりがないので三つだけにした。 唐尾峠、山吹峠、大多和峠や双六谷、金木戸谷のことも興味深く書かれている。 |